【PR】本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。

※この記事には、気に入って紹介している商品のリンクが含まれています。ご購入で収益が発生することがありますが、内容は正直に書いています🌱

「損したくない」気持ち、ずっとモヤモヤしていませんか?

まなぶくん

まなぶくん選択するたびに“損したくない心理”が働いて、なかなか思い切った行動ができません…。決断できない性格なのかなと悩んでしまいます。

その気持ち、すごくよくわかるわ。実は私も昔、損失回避が強くてチャンスを逃したことが何度もあるの。やめたい習慣も“もったいない”気持ちでやめられなかったし、人間関係も断れずにモヤモヤしていた時期があったのよ。

やっぱり性格の問題なんでしょうか?サブスクも解約できずにズルズル続けてしまって…

いいえ、それは“脳のクセ”なの。損したくない心理や損失回避は、誰にでも自然に起きる反応なのよ。仕組みを知って向き合えば、ちゃんと克服できるから安心してね。

- やめたいけど、もったいなくてやめられない

- 決断できない性格が気になる

- 人間関係を断れずストレスを感じる

- サブスクを解約できずに続けてしまう

- つい保険をかけてしまってチャンスを逃す…

こうした“モヤモヤした気持ち”の正体は、損失回避バイアスという心理的なしくみによるものです。

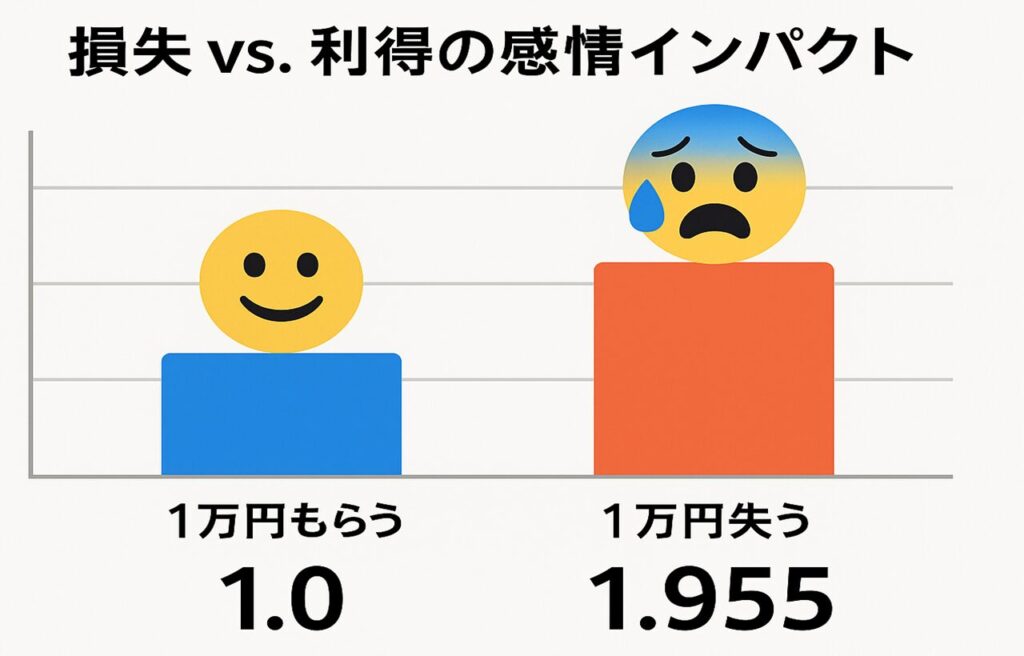

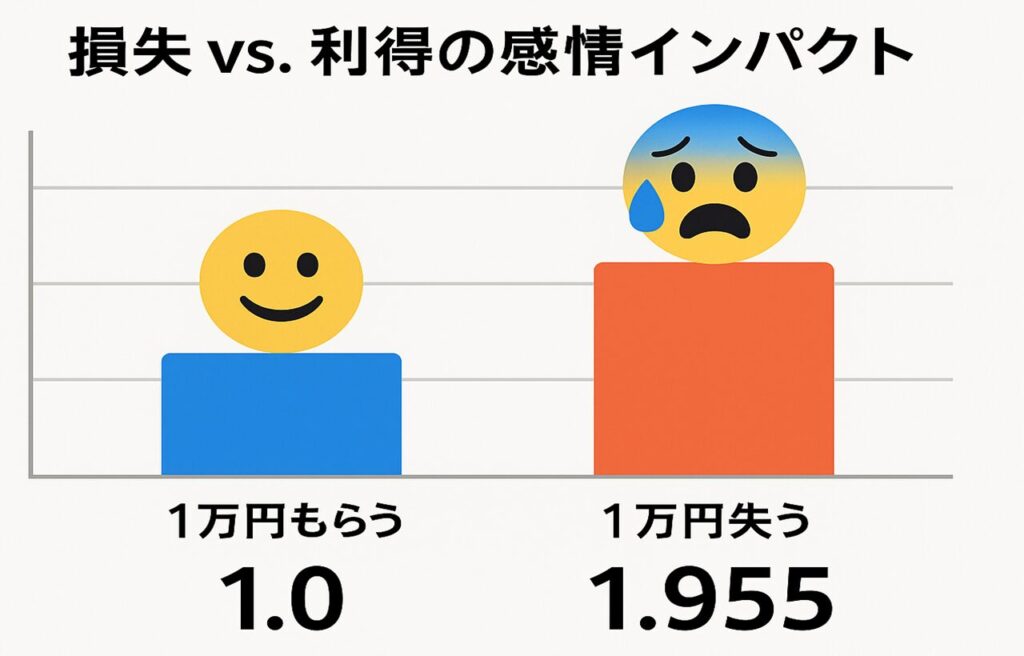

心理学者カーネマンとトヴェルスキーの研究(出典)では、私たちの脳は“同じ金額”でも、損失の痛みのほうが利得の喜びよりも強く感じられることが示されています。

つまり、“損したくない”という気持ちは、こうした損失回避バイアスという脳のしくみによって引き起こされているのです。

そして、2024年に発表された大規模メタ分析(出典)では、この損失の重みが、利得の約2倍(平均で1.955倍)と定量的にも裏づけられている。

つまり、“損したくない”と感じるのは、とても自然な脳の反応なのです。

でも大丈夫。損失回避を克服するためのヒントや対策は、行動経済学や脳科学の研究からたくさん見つかっています。

この記事では、損したくない心理の正体と、決断できない性格を乗り越えるための具体的なコツを、やさしく解説します。

- 損したくない心理と損失回避バイアスの正体

- なぜ人は“損”に敏感で“得”には鈍感なのか?科学的な根拠

- 日常や仕事で「決断できない」「やめられない」「断れない」心理が働く場面

- 損失回避を克服する5つの具体的な方法と実践のコツ

- 迷いや不安に振り回されず、行動できる自分になるヒント

損したくない心理の正体とは?|損失回避バイアスのしくみ

“損したくない”って思うのって、やっぱり僕の性格が優柔不断だからなんでしょうか…

ううん、それは“性格”というより、“脳のクセ”に近いの。

心理学では『損失回避バイアス(loss aversion bias)』って呼ばれていて、

誰にでも自然に起きる“判断のかたより”なのよ。

人は「損」を「得」よりも2倍くらい重く感じる

私たちの脳は、「何かを得る」よりも「何かを失う」ほうに強く反応する性質があります。

これは、心理学者カーネマンとトヴェルスキーの有名な理論「プロスペクト理論」によって明らかにされました(出典)。

この理論によると、同じ金額でも―

たとえば「1万円もらえる」よりも「1万円失う」ほうが、はるかに強い感情反応を引き起こすのです。

イメージとしては、“損の痛み”が“得の喜び”の約2倍以上に感じられるってことね

実際に2024年の大規模メタ分析(出典)では、607件の研究を統合した結果、

損失の重みは利得の平均1.955倍にもなると報告されています。

つまり、「損したくない」という気持ちは、ごく自然な脳の反応なんです。

🧠 脳が損失を“警報”として捉えている

この「損したくない心理」がとくに厄介なのは、

論理的に考える前に、感情として先に反応してしまうところです。

脳科学の研究(出典)では、「損失が起こるかもしれない」と予期するだけで、

脳の“恐怖中枢”である扁桃体が活発に反応することがわかっています。

だから、“やめたほうがいい”って頭ではわかってても、もったいなく感じちゃうんですね…

そう。損失=危険として処理されるから、感情的にブレーキがかかるのよ

💊 調剤現場でもよく見る“損失回避”の心理

私も調剤の現場で日々感じているのですが、患者さんは「治療効果」よりも「副作用のリスク」をずっと重く受け止める傾向があります。

たとえば、「副作用が5%あります」と伝えると服薬をためらう方が多い一方で、「95%は安全です」と伝えると、安心して服薬を受け入れてくださるケースも少なくありません。

同じ情報であっても、「損失」の側面が強調されると判断が変わる——これはまさに、損失回避の心理が働いている例だと言えるでしょう。

もちろん、どちらの伝え方も事実としては同じ内容ですが、不安が強くなりすぎることで治療そのものを避けてしまうこともあります。そのため、正確な情報を伝えることに加え、患者さんに安心感を持ってもらえるような工夫も大切だと感じています。

🧩 だから「決断できない」「やめられない」気持ちが強くなる

この損失回避バイアスは、私たちの行動にさまざまなかたちで影響します:

- サブスクをやめたら「損しそう」で続けてしまう

- 苦手な人間関係を断つのに「関係が壊れるかも」と迷う

- 新しい挑戦を前に「うまくいかなかったら…」と不安になる

つまり、「損したくない心理」は行動の足かせになりやすいのです。

でも大丈夫。

このしくみを知っておくだけで、

「今のこの迷いは、“脳のクセ”かもしれない」と冷静に見つめ直すことができます。

“性格のせい”じゃなくて、“仕組みを知っているかどうか”なのよ☘️

次のパートでは、この損失回避バイアスが

どんなときに強くなりやすいのか?(=4つの特徴)を解説します。

あなた自身の「決断できない」パターンが、きっと見えてくるはずです。

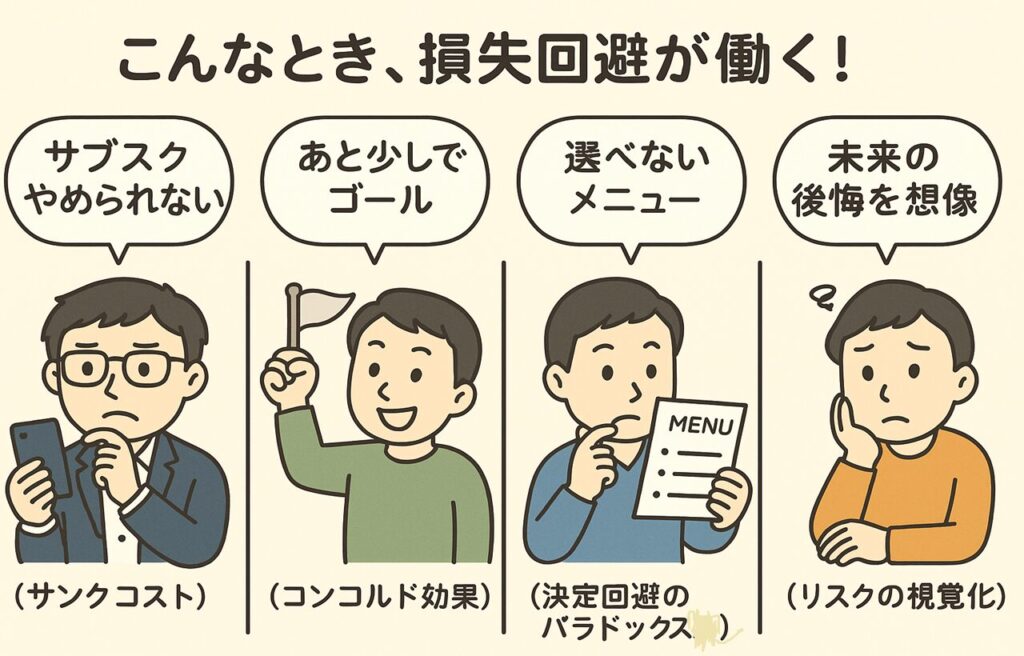

「損したくない心理」が強くなる4つの特徴|損失回避バイアスが働きやすい状況とは?

僕、“損したくない”って思いすぎて、チャンスを逃すことが多いんです…。そういう心理って、どういうときに強くなるんでしょうか?

いい質問ね。損失回避バイアスって、ある条件がそろうと特に強く働きやすくなるのよ。たとえばこんな場面――あなたにも心当たりがあるかも

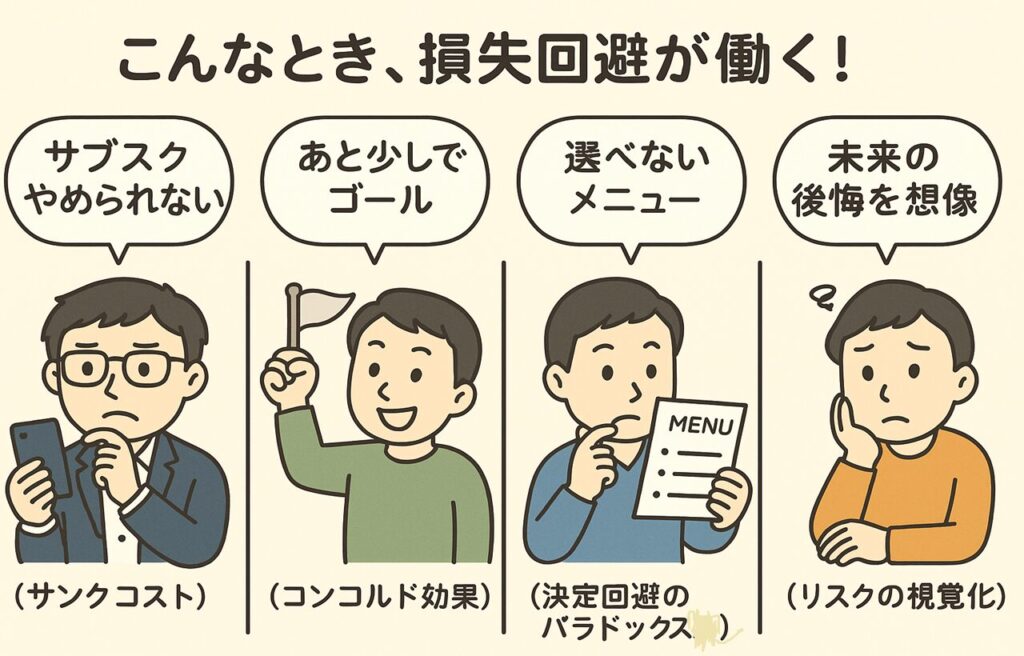

①「もったいない」と感じるとき|サンクコストの罠にハマる

たとえば、こんな経験ありませんか?

- 見てないサブスクを「せっかく払ったし…」と解約できない

- 合わない本を「お金払ったし…」と無理に読み続ける

- うまくいかない人間関係を「ここまでの関係があるし…」と切れない

これは「サンクコスト効果(埋没費用バイアス)」と呼ばれる心理で、すでに失ったものを“取り返したい”という気持ちが損失回避と結びついて、冷静な判断を妨げてしまいます。

“損を避けたい”という気持ちが、“冷静な損切り”をむしろ難しくするのよね…

② ゴールが見えているとき|「あと少しだから」で抜け出せない

- ポイントカードのために、いらない物を買い足す

- ゲームのガチャで「あと1回で出るかも」とやめられない

- 資格勉強がうまくいってないのに、途中でやめるのが惜しくなる

こんなときも、損失回避バイアスは強く働きます。

とくに「あと少し」「ここまで来たし」という気持ちは、“損を取り返したい”という心理を加速させます。

これを「コンコルド効果」とも言い、終わりが見えているからこそ損切りができないという矛盾した行動につながります。

③ 「選択肢が多い」とき|迷いすぎて決断できない

最近では「メニューが多すぎて選べない」「結局選ばずじまいだった」なんて経験もよく聞きます。

選択肢が多くなると、「選んだあとに後悔したくない」「もっといい選択肢があったのでは」と、“損したくない”心理が先回りして行動を止めてしまうのです。

これは「決定回避のパラドックス」と呼ばれる現象で、選択肢が多いほど人は決断にストレスを感じることが示されています(出典)。

決められない=優柔不断じゃなくて、“損失を恐れる脳の正常な反応”なのよ☘️

④ 結果が“見える”とき|損失の想像がリアルでブレーキがかかる

たとえば…

- 挑戦して失敗する姿がリアルに浮かんでしまう

- 断ったあとの人間関係の悪化が目に浮かぶ

- 習慣をやめたあとに後悔している自分を想像してしまう

こうした“未来の損失がありありと想像できる”ときも、損失回避バイアスは強く働きます。

特に「リスクの視覚化(mental simulation)」が起きていると、脳は“まだ起きていない損失”にも反応し、まるで現実のようにブレーキをかけてしまうのです。

…あるあるばかりです。やっぱり、性格のせいじゃないんですね

うん。損したくない心理は、“脳がちゃんと働いている証拠”でもあるのよ。

でもね、それに振り回されてしまうのはもったいない。だからこそ、仕組みを知って“うまく付き合う”ことが大事なの☘️

次のパートでは、そんな「損したくない心理」を少しずつ手放していくコツを紹介します。

今よりちょっとだけ、軽やかに行動できるようになるヒントを、やさしく解説していきますね。

損失回避バイアスを乗り越える5つの方法|“損したくない心理”とのつきあい方

“損したくない心理”のしくみがよくわかってきました。でも、それって本当に乗り越えられるんですか?

うん、大丈夫。私もそうだったからわかるけど、“損失回避バイアス”とうまくつきあっていくコツは、実はちゃんとあるのよ☘️

研究や心理学の知見をヒントに、少しずつ行動しやすくなる方法を5つ紹介するわね。

①「選ばない」ではなく「条件を決めて選ぶ」

損したくない心理が強くなると、「選ばない」という選択をしてしまうことがあります。たとえば

- サブスクを解約できず放置

- メニューが多すぎて注文できない

- 投資や副業に踏み出せない

でも、“選ばない”というのも実はコストがかかっている選択なんです。

大事なのは“正解を当てにいく”より、“自分の基準”を持っておくことなのよ

たとえば:

- 月に3回以上使わなければ解約

- 健康に関係ないサブスクは契約しない

- 金額よりも“時間が増えるかどうか”で選ぶ

など、事前にルールを決めておけば、“損するかも”という迷いに振り回されにくくなります。

②「未来の自分」に視点を置く

損失回避バイアスは、“今この瞬間の損”にとても敏感に反応します。

でも、視点を「半年後の自分」「老後の自分」に移すだけで、判断のバランスが整うことがあります。

未来の自分かぁ…なんか難しそうです

でも意外と簡単なのよ。“未来の自分に手紙を書く”とか、“1年後どうしてたい?”ってノートに書いてみるだけでもいいの

行動経済学では、「将来自己(future self)」とのつながりを強く持つと、目先の損得に左右されにくくなると言われています。

③「損得」ではなく「納得」で選ぶクセをつける

損失回避に陥っているときの思考は、「どっちが得か?」「損しないか?」に偏りがちです。

でも、その視点だけでは本当の満足感や後悔の少ない選択にはつながりにくいのです。

たとえば、「割引だから買う」ではなく「本当に使うから買う」。

たしかに、“お得だから”って選んで、あとで後悔すること多いです…

“得”じゃなくて“納得”で選ぶと、後悔しにくいのよ☘️

これはセルフ・コンコーダンス理論(self-concordance theory)にも通じる考え方で、

“自分の価値観に合った選択”は、たとえ損に見えても満足度が高く、継続力も上がるとされています。

④「感情の影響」を知って、5秒置いてみる

損失回避バイアスは「感情」が先に反応するのが特徴。

「やっぱり怖い」「やめたくない」「後悔しそう…」といった感情が即時に判断に影響します。

そんなときは、“一度その感情をラベリング(名前をつける)”してみてください。

- 今、不安になってるな

- これは“もったいない”って気持ちだな

そして、5秒だけ深呼吸。それだけでも、反射的な判断から抜け出すことができます。

⑤「小さな成功体験」を積み重ねる

最後に大切なのが、“自分で選んで行動できた”という小さな成功体験を積むことです。

- いらないメルマガを1つ解除した

- サブスクを1つだけ解約できた

- 勇気を出して断ってみた

こうした“小さな一歩”が、「選んでも大丈夫」という自己効力感(self-efficacy)につながり、脳の警戒モードが徐々にゆるんでいきます。

損したくないって感じても大丈夫。でも、“ちょっとだけ勇気を出した自分”をちゃんと褒めてあげてね☘️

🌱まとめ:性格を変える必要はない、視点を変えればいい

損失回避バイアスは、“ダメな性格”のせいではありません。

脳のクセとどう向き合うかの問題です。

「損したくない」と感じたら…

- 今の判断は“脳の警報装置”かもしれない

- 「未来の自分」にとって納得できるか考える

- 小さな一歩を踏み出してみる

このように視点を少しずらすだけで、決断しやすくなります。

ぼくにもできそうです…!今日、帰ったらまずいらないサブスクから見直してみます!

それでOK!行動はちょっとずつでいいの。自分にやさしい選択が、結果的に一番“損しない”のよ☘️

❓よくある質問|損失回避バイアスについてもっと知りたい人へ

Q1. 「損失回避バイアス」は悪いことなんですか?

いいえ、決して悪いことではないの。

“損を避けたい”というのは、生き残るために進化の中で備わったごく自然な脳のしくみなのよ☘️

たとえば:

・危険な選択を避けて身を守る

・ムダな出費を減らす

・人間関係でトラブルを避ける

…など、損失回避は私たちを守る面もたくさんあるのです。

大事なのは「この反応に振り回されないようにする」こと。

仕組みを知っておけば、行動をコントロールする力がついてきます。

Q2. どうして「得」より「損」に敏感なんですか?

これはカーネマンとトヴェルスキーの「プロスペクト理論」でも説明されています(出典)。

同じ金額でも――

✅「1万円もらえる」喜びより

❌「1万円失う」痛みのほうが

脳にとっては2倍近く強烈に感じられるのです。

“損”って、それだけ脳にとって重要なサインなんですね…!

うん。だからこそ、無意識で判断が偏ることがあるって知っておくと安心よ☘️

Q3. 性格の問題じゃないって言われても、やっぱり優柔不断な自分がイヤです…

そう感じるのも無理はないけど、

“損失回避バイアス=判断のかたより”は、性格ではなく脳の仕組みなのよ

人によって強く出る場面や傾向に差はあるけれど、

実際には多くの人が日常で「決められない・やめられない・断れない」と感じています。

「また迷ってるな」「損が怖いだけかも」と気づけるだけで、

自分の行動を冷静に見つめ直せるようになります。

Q4. どうすれば“損得”より“納得”で選べるようになりますか?

まずは「選ぶ前に立ち止まるクセ」をつけることがおすすめです。

たとえば

- これは「損したくない」から迷ってるのか?

- 「得しそう」じゃなくて「本当に納得できる」選択か?

と、いったん“自分の価値観”に立ち返ってみること。

“感情ラベリング”や“小さな成功体験”を積むステップを踏めば、

納得感のある選択がしやすくなっていきますよ。

Q5. 「やめたいのにやめられない」気持ちは、どう扱えばいいですか?

この気持ちの背景には、サンクコストやコンコルド効果といった損失回避バイアスが潜んでいます。

「今まで払ったから」「ここまで頑張ったから」という思いがあると、

やめる=損と感じてしまうのです。

そんなときは、こう問いかけてみてください

「このまま続けたら、“未来の私”は喜ぶかな?」

未来の自分視点で考えることで、目先の“もったいない”を手放す勇気が出てきます。

迷っても大丈夫。大事なのは、“自分で納得できる選択”を少しずつ増やしていくことよ☘️

未来の自分にとって「納得できる選択」とは?|“損したくない”を味方に変える視点

ここまで読んで、損したくない気持ちって“悪いこと”じゃないって、ちょっと安心しました。でも、できればもっと前向きに使えるようになりたいなぁ…

その気持ち、すごく大事よ☘️

損失回避バイアスって、“悪者”ではなくて、本当は大切なものを守ろうとする脳のサインなの。

だからこそ、ちょっと見方を変えるだけで、“人生のナビ”として使えるようになるのよ

「損したくない=守りたいものがある」というサイン

私たちが「損したくない」と感じるとき、実はその裏側には「大切にしたい価値観」や「手放したくない何か」が隠れています。

たとえば

- サブスクがやめられない → 快適さや安心感を守ろうとしている

- 決断ができない → 後悔したくない未来を避けようとしている

- 関係を断てない → 人とのつながりを大切にしている

…たしかに、どれも“守りたい気持ち”があるんですね

そう。だからね、“損したくない”と感じたら、“自分が本当に大切にしてるもの”を見つけるチャンスでもあるのよ

🌱「納得できる選択」を増やす3つの問いかけ

日常で迷ったときは、こんなふうに問いかけてみて☘️

- 私は、何を大切にしたくて迷っているんだろう?

→ 損得の裏にある“本音”に気づく - 未来の自分が、笑顔でいてくれるのはどっち?

→ 短期的な感情ではなく、中長期で選ぶ力に - この選択は、“納得”できるかな?

→ 得するかより、自分の価値観に沿っているかを確認

📖 みどりんの実体験|損失回避と向き合ってきた過去

私自身も、過去に「損失回避」の心理に強くとらわれていた時期がありました。

薬剤師として働きはじめたばかりの頃、失敗を恐れる気持ちが強く、なかなか行動に移すことができませんでした。本当は学会や勉強会に参加してみたいと思っていたのに、「ムダだったらどうしよう」「時間やお金が無駄になるかもしれない」と悩み、結局一歩を踏み出せないことが何度もありました。

しかしあるとき、「それは未来の自分が喜ぶ選択だろうか?」と自分に問いかけてみたのです。その問いをきっかけに、「損得」ではなく「納得」できる選択を重視するようになり、少しずつチャレンジできるようになっていきました。

✨「少しずつ変わる」だけで、人生は変わっていく

大事なのは、いきなり変わることではありません。

・いらないものを1つ手放す

・「今の気持ち」に名前をつけてみる

・1年後の自分を想像してみる

そんな小さな選択の積み重ねが、

やがて「納得できる人生」に近づけてくれるのです。

だからね、“損したくない”って思っても大丈夫。

大事なのは、“自分が納得できる選択”を少しずつ増やしていくことよ。

未来のあなたは、きっとその変化に感謝してるはず☘️

なんか、勇気が出てきました…!今日から“未来の自分”のために、ちょっとずつ選んでみます!

📚 もっと深く知りたい方へ|おすすめ書籍

行動経済学を基礎から学びたい方に、入門書として最適な1冊をご紹介します。

『サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学』(阿部誠 著)

- 損失回避バイアスをはじめ、行動経済学の核心理論を図解で解説

- ビジネス現場での応用事例が豊富

- 心理学と経済学の融合をやさしく理解できる

【PR】アフィリエイト広告

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

📚参考文献

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979).

Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263–291.

https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Behavioral_Decision_Theory/Kahneman_Tversky_1979_Prospect_theory.pdf

Brown, A. L., Imai, T., Vieider, F. M., & Camerer, C. F. (2024).

Meta-analysis of empirical estimates of loss aversion. Journal of Economic Literature, 62(2), 485–516.

https://doi.org/10.1257/jel.20221698

Tom, S. M., Fox, C. R., Trepel, C., & Poldrack, R. A. (2007).

The neural basis of loss aversion in decision-making under risk. Science, 315(5811), 515–518.

https://doi.org/10.1126/science.1134239

Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000).

When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995–1006.

https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Iyengar%20&%20Lepper%20(2000).pdf