まなぶくん

まなぶくん最近よくあるんです。カフェでコーヒーを頼むとき、つい“中くらいのサイズ”を選んじゃうんですけど…よく考えたらあれって、いちばん割高じゃないですか?

それ、“デコイ効果”っていう心理現象かもしれないわね☕🐰

わざと“選ばせたい選択肢”を引き立てるように、企業が仕込んでる“おとり”なのよ

えっ…まさか、ずっと操られてたってことですか!?

私たちの「選んでいるつもりの選択」は、実は巧妙に“選ばされている”ものかもしれません。

このページでは、マーケティングや日常の買い物でひそかに使われている「デコイ効果(おとり効果)」について、心理学・行動経済学の最新研究や実際の企業データをもとに、やさしく解説します。

- デコイ効果とは何か?

┗ なぜ“選ばされる”ように誘導されてしまうのか - よく使われる3つのタイプ(魅力効果・妥協効果・幻影効果)とは?

- スタバ・コンビニ・旅行サイトなど、身近な場面の具体例

- 実際に企業の売上がどう変わるのか?本当に利益は上がるのか?

- “選ばれる思考”から“選ぶ思考”へ切り替えるヒント🧠

デコイ効果とは?“劣った選択肢”が心を操る心理トリック

じゃあ改めて、“デコイ効果”って何か説明するね🐰

かんたんに言うと、“わざと負ける選択肢”を加えて、あなたの選択を誘導する手法のことよ

「選ばせたい選択肢」を引き立てる“おとり”

「デコイ(decoy)」とは、もともと“おとり”や“囮(おとり)”という意味。

心理学では、「ある選択肢をより魅力的に見せるために、明らかに劣る第3の選択肢を追加することで、意思決定をゆがめる効果」を指します。

たとえば…

| サイズ | 値段 | 内容量 | 単価(100mlあたり) |

|---|---|---|---|

| S | 300円 | 250ml | 120円 |

| M(デコイ) | 480円 | 350ml | 137円 ←割高! |

| L(ターゲット) | 500円 | 500ml | 100円 |

このように“中サイズ(M)”を入れると、一番高いLサイズが“お得”に見えるように設計されています。

結果として、「大きすぎるかな」と思っていたLサイズの売上が伸びるのです。

デコイ効果は“非合理な選択”を引き起こすバイアス

本来、SとLだけを比較していたときには価格や量でバランスを取って判断していたはずです。

しかし、あえて「中途半端で割高」なMを入れると、Lが際立ってよく見える。

これは、比較対象の“構造”が変わることで、人の判断が変わるという、非合理的な選好の変化を意味します。

このような「直感では自然だけど、理屈では説明できない選び方」を生むのが、デコイ効果のこわいところなんです。

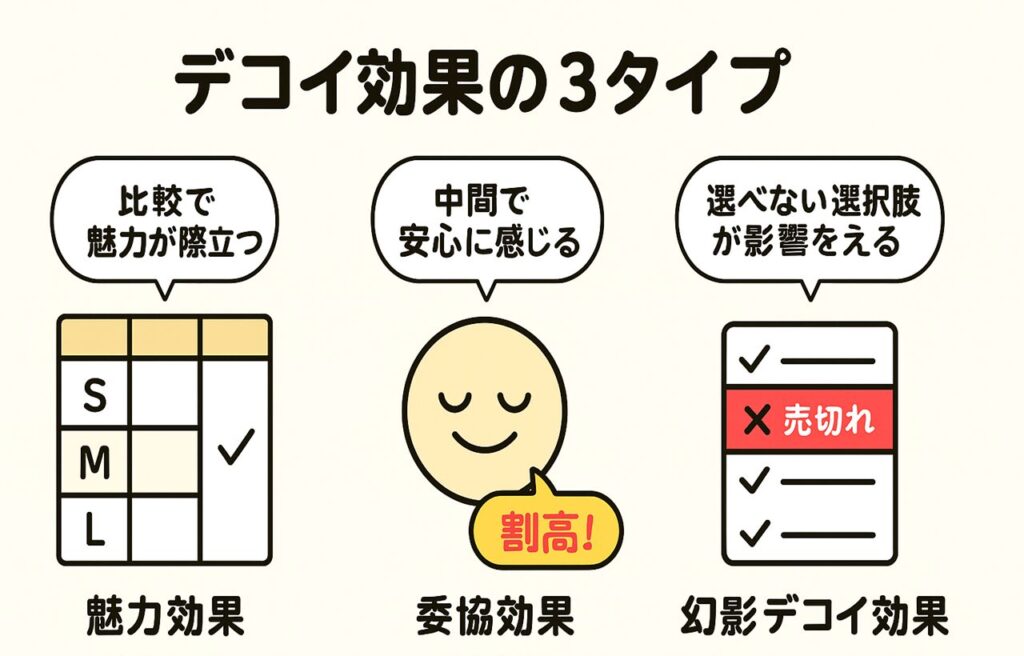

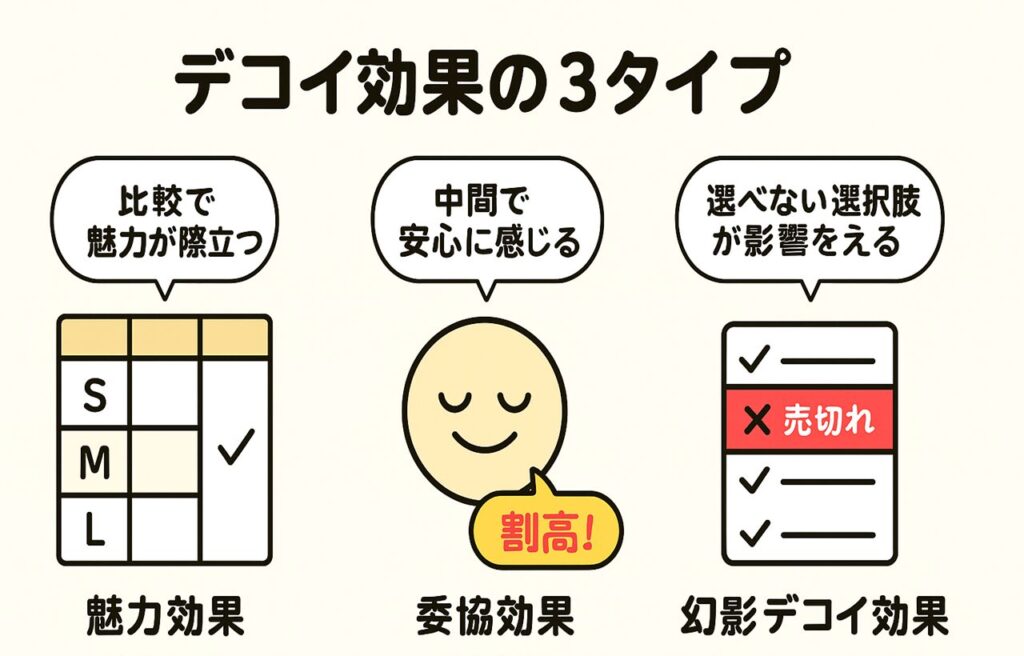

デコイ効果には3つの主要タイプがある

2024年に発表されたPadamwar & Dawraのレビューでは、数十年にわたる研究をもとに、デコイ効果を次の3タイプに分類しています(出典)。

🟩 1. 魅力効果(Attraction Effect)

→ 劣った選択肢(デコイ)を加えることで、特定の選択肢の魅力が際立つ現象。

(例:上記のMサイズがLサイズを魅力的に見せる構造)

🟨 2. 妥協効果(Compromise Effect)

→ デコイの登場によって、“中間”の選択肢がもっとも妥当・安心に感じられる現象。

(例:安すぎず、高すぎず、ちょうどよい“真ん中”が選ばれる)

🟥 3. 幻影デコイ効果(Phantom Decoy Effect)

→ 実際には購入できない選択肢(売り切れ・在庫切れなど)が、他の選択肢の魅力を引き立てる現象。

(例:「完売商品」に近いものを選んでしまう心理)

ええ…そんなふうに分けられてるんですか!?しかも“わざと魅力を操作する”なんて…!

うん。でもね、こういう“心理のしくみ”を知っていれば、選ばされにくくなるのよ💡

次のパートでは、こうしたデコイ効果がどんな日常シーンにひそんでいるのか?

実際に「私たちの生活の中でどう使われているのか?」を事例とともに見ていきましょう。

スタバにも?デコイ効果で“選ばされる”カラクリとは

でも…こんな心理トリックって、本当に使われてるんですか?

実はね、身近な選択肢にも“選ばせたい仕掛け”がひそんでるのよ☕

デコイ効果は“魅力を操作する”心理バイアス

Sun(2023)の論文では、デコイ効果(非対称優位性効果)について、

「明らかに劣った選択肢(デコイ)を加えることで、ある選択肢の魅力が強調され、選ばれやすくなる現象」として紹介されています(出典)。

この現象は、選択肢の構造によって人の判断がゆがむという行動経済学の観点から説明されており、以下のような事例が引用されています。

☕「The Economist」定期購読の事例

- オンライン版のみ:59ドル

- 印刷版のみ:125ドル(デコイ)

- 印刷+オンライン:125ドル(ターゲット)

このとき、印刷版のみ(価値が低い)が存在することで、「印刷+オンライン」プランの選択率が大きく上がったのです(出典)。

このように、「わざと魅力が劣る選択肢を置く」ことで、企業は特定の商品への選好を誘導できるのです。

☕ スタバのサイズ選びも、構造は似ている

スタバなどのコーヒーショップで、「S・M・L」の価格設定をよく見てみると…

- Sサイズ:300円/250ml

- Mサイズ(デコイ):480円/350ml

- Lサイズ(ターゲット):500円/500ml

※一例です。

Mサイズが明らかに“損”に見えることで、Lサイズが“お得”に感じて選ばれる構造は、まさにデコイ効果の典型例です。

これはSun (2023) が示したThe Economist購読のパターンと同じ構造にあたります。

うわあ…そういう仕掛け、気づかずに乗ってました…!

でもね、こういう心理トリックに気づけるようになると、“選ばされない思考”が身につくのよ💡

デコイ効果は“ナッジ”として使われている

Sun (2023) は、こうした選択誘導を「ナッジ」として評価しています(出典)。

あからさまな操作ではなく、人が自分で選んだつもりになれるよう“そっと背中を押す”ような設計がポイントです。

これは企業だけでなく、医療・行政・教育などの現場でも応用されており、

「善意の誘導」としてのナッジ活用も注目されています。

“自分で選んだつもり”って、なかなか手ごわいですね…

うん。でも“気づける力”は鍛えられるわよ。一緒に“思考の筋トレ”していこうね🐰

次のパートでは、さらに一歩踏み込んで、

「本当に企業の売上は変わるのか?」という実証データを見ていきましょう。

デコイ効果がビジネスの現場でどう活用されているのか、リアルな数字で確かめてみましょう📊

デコイ効果で売上1.8倍?企業が本気で使う“おとり戦略”の実証データ

ここまで聞くと、デコイ効果って本当にすごそうですね。でも…実際に売上って変わるんですか?

いい質問ね🐰 実はその効果をリアルなビジネスの現場で観察データから検証した研究があるのよ!

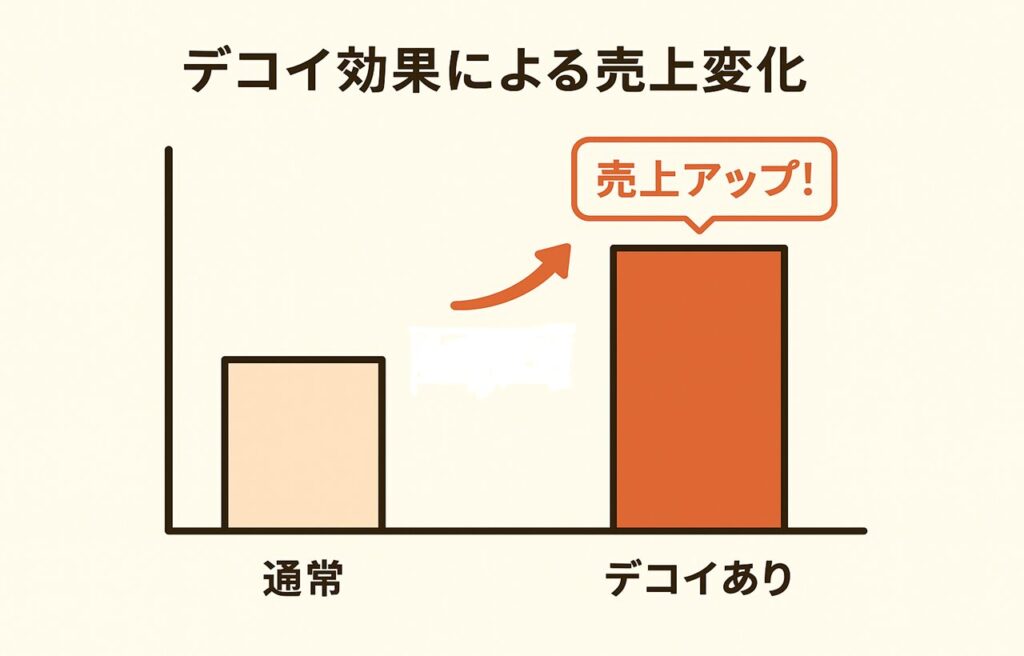

デコイ効果で売上1.8〜3.2倍に増加|宝石通販の実証研究

2020年に発表されたWu & Cosgunerの研究では、

アメリカのオンライン宝石店の販売データを使って、デコイ効果が現実にどれほど影響するかを統計的に分析しました(出典)。

🔍 研究の概要

- 対象:オンラインで高級ダイヤモンド(2,000〜20,000ドル)を販売する実店舗ではなく、実際のEコマース市場のデータ

- 分析対象:価格や品質のバランスが悪い「おとり」のような商品が、

自然にどのように登場し、優れた商品(ターゲット)の売上に影響したか - 研究の目的:人工的な操作ではなく、市場に“自然に存在するデコイ構造”が、売上をどう変えるかを検証すること

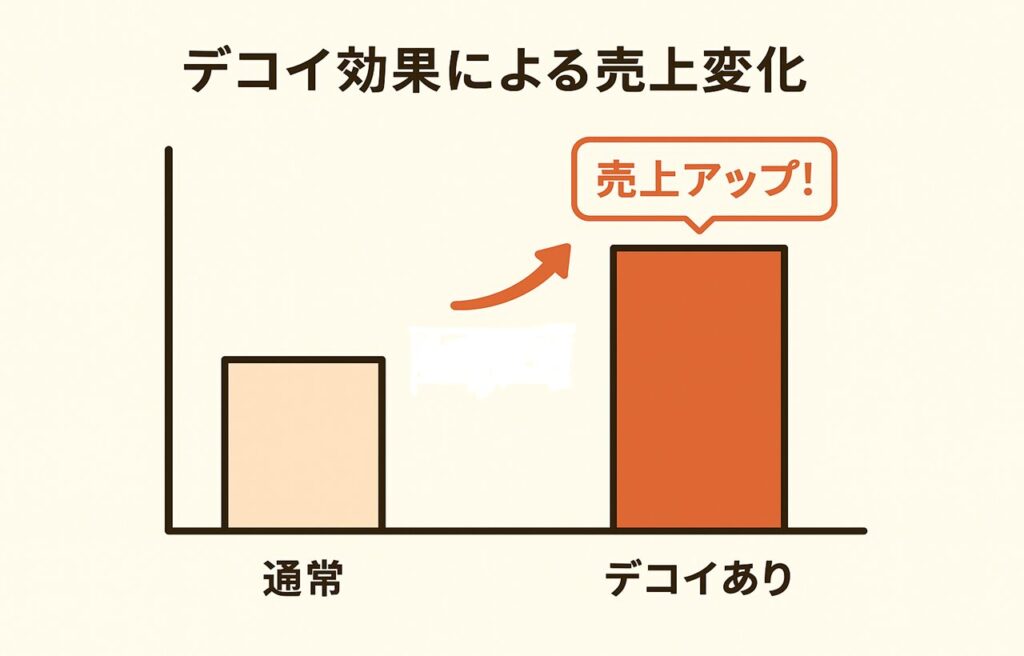

📊 結果:デコイの効果は驚異的

データ分析の結果、次のような明確な傾向が確認されました

- デコイ(比較的劣る高価格商品の存在)によって、ターゲット商品の購入確率は約1.8〜3.2倍に増加

- 価格帯別では:

・低価格帯:2.7倍

・中価格帯:1.8倍

・高価格帯:3.2倍

- 価格帯別では:

- 全体として、店舗の粗利益が14.3%増加と推定されています。

つまり、「一見選ばれない“おとり商品”が並んでいるだけ」で、

消費者の目線が変わり、“選ばせたい商品”が自然と売れていたというわけです。

えっ…“選ばれない選択肢”なのに、売上が増えるってどういうことですか!?

それが“デコイ戦略”のすごいところなのよ。選ばれないことを前提にしているのに、“選ばせたい選択肢”を押し上げてくれるの

多くの人は“おとり”に気づいていない

さらにこの研究では、消費者がその「おとり」に気づいていたかどうかも分析されました。

- 実際にデコイに“気づいていた”とされるのは、わずか11〜25%

- 残りの人は、自覚がないまま無意識に“選ばされていた”

つまり、ほとんどの人は「自分の意思で選んだ」と思っていても、

実は“構造的な誘導”の影響を強く受けていた可能性が高いのです(出典)。

うわ…もう“本当に自分の意思なのか”わからなくなってきました…

でも大丈夫。この仕組みを知っておけば、逆に冷静に選択できるようになるわよ🧠

企業は“心理に基づく戦略”で利益を伸ばしている

この研究は、マーケティング分野においても非常に注目されており、

「実際の市場データを用いて、デコイ効果が利益を生むことを初めて定量化した研究」として高く評価されています。

デコイ効果は単なる心理トリックではなく、

きちんと利益に結びつく“戦略資源”として実証されているのです(出典)。

だからこそ、選ぶ側である私たちも、“仕組み”を知っておくことが大切なのよ

たしかに…知ってるか知らないかで、選び方も変わりそうですね!

次はいよいよまとめです。

私たちはどうやって“選ばれる思考”から抜け出し、“本当に自分が選んだ”と言える選択をするのか?

一緒に振り返っていきましょう✍️

🧭 本当に“自分で選んでいる”?|選ばれる思考から抜け出す3つのヒント

みどりん先生、ぼく今までずっと“自分の意思”で選んでるつもりだったんですけど…もしかして“選ばされてた”かもって思うと、ちょっとショックです…

でもね、それに気づけたこと自体がすごく大事なのよ🐰

ここからは、“選ばれる思考”から抜け出すためのヒントを一緒に見ていこうね!

ヒント①:「比較対象そのもの」を疑ってみる

デコイ効果の正体は、「比較の構造」にあります。

「この3つから選ぶなら…」と提示された瞬間、私たちは無意識にその“土俵”の中だけで最適解を探そうとします。

でも一度立ち止まって、

- そもそも、この選択肢の並び方ってフェア?

- わざと“選ばせたい選択肢”が目立つ構造になってない?

と疑ってみるだけで、思考の主導権を自分に取り戻せます🧠

ヒント②:「直感で得した気がする選択」は再考する

Lサイズがお得に見えたとき、すぐ決めた「中間サイズ」、完売商品の隣にあった“なんとなく選んだモノ”。

もし「なぜこれを選んだのか?」に自分なりの理由が言語化できないときは、

感情やバイアスに誘導されている可能性が高いんです。

「直感の裏に“構造的な仕掛け”があるかもしれない」

——そう意識するだけでも、思考はグッと鋭くなります。

ヒント③:「選ばされる構造」は自分にも応用できる

でも逆に…この“仕掛け”って、プレゼンや資料作りとかにも使えたりします?

そうなの!実は“デコイ構造”は、提案や説得のときにも役立つのよ

たとえば…

- 価格設定のときに“おとりプラン”を入れる

- プレゼン資料で“比較データ”の並べ方を工夫する

- 「選ばせたい選択肢」が自然に“ベストに見える”よう誘導する

相手をだますのではなく、「納得して選んでもらうための設計」として、

倫理的に使うならとても有効なフレームです。

この記事のまとめ|「選ぶ力」は、気づくことから始まる

デコイ効果は、私たちの“無意識の判断”に静かに入り込んでくる心理トリック。

でも“その存在を知る”だけで、選択の精度は格段に上がるのよ✨

💡 まとめポイント

- デコイ効果とは、「選ばせたい選択肢を引き立てるための“おとり”」を使った心理操作

- 多くの人は無意識にこの構造に影響され、気づかず“選ばされている”

- でも、構造に気づき、冷静に見直す視点を持てば、自分の意思で選ぶ力が磨かれる

今日から買い物するとき、選択肢の“並び方”にも注目してみます!

それが“選ぶ力”の第一歩ね🐰💡

🔍 関連記事|“選ばされる心理”に気づくヒント

🧠 他にも気づかぬうちに“選ばされている”心理があります

👉損したくない心理を克服する5つの方法|損失回避から抜け出すコツ

👉ヒューリスティック思考とは?判断ミスの原因と日常・仕事での対策例

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

Padamwar, M., & Dawra, J. (2024).

An integrative review of the decoy effect on choice behavior. Psychology & Marketing, 41(2), 291–308.

https://doi.org/10.1002/mar.22076

Sun, X. (2023).

Behavioral Economics: The Decoy Effect.

Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Behavioral-Economics%3A-The-Decoy-Effect-Sun/90928225b0a4e94f6d87862642c19831e4aa09ee

Wu, C., & Cosguner, K. (2020).

Profiting from the Decoy Effect: A Case Study of an Online Diamond Retailer. Marketing Science, 39(6), 1078–1097.

https://doi.org/10.1287/mksc.2020.1231

著者公開PDF