「同じ情報を見てるはずなのに、なぜこんなに未来の見え方が違うんだろう…」

そんな経験、ありませんか?

たとえば新しい事業、キャリア選択、子育て方針――

“これから”を考えるとき、私たちの頭の中には知らず知らずのうちに「思考のクセ=認知バイアス」が入り込んでいます。

なぜ自分の未来予測は外れるのか?

どうして他人と意見が食い違うのか?

そんな“モヤモヤ”を感じたことはありませんか?

みどりん

みどりん未来を見ようとしても、過去の思い込みがじゃまをすることって多いのよね。

それ…ぼくもです!でもバイアスって、やっぱり克服するしかないんじゃ…?

実はね、“バイアスを活かす”っていう方法もあるのよ。鍵は「フォアサイト思考」よ✨

えっ、バイアスを活かす?どうやって…?

それはね――この記事を読めば、きっとヒントが見つかるはず!

この記事では、認知バイアスと未来志向(フォアサイト思考)の関係をひも解きながら、

「バイアスを敵にせず、未来を見る力に変える方法」をやさしく解説します。

- 認知バイアスとは何か?未来の選択や判断にどう影響するのか

- フォアサイト思考の基本と、6つの視点(Six Pillars)の全体像

- フォアサイト思考が、認知バイアスとどのように関係しているか

- 認知バイアスを“排除する”のではなく“味方にする”という新しい考え方

- フォアサイト思考を活かしたデバイアス実践ワークの具体例

- OECDやUNESCOなど、実際に導入している組織の活用事例

- 認知と未来をつなげて、自分自身の思考のクセに気づくヒント

認知バイアスとは?思考のクセが未来の選択を歪める理由

みどりん先生、ところで“認知バイアス”ってなんですか?

かんたんに言うと、「脳の思い込みグセ」のことよ。知らないうちに判断がゆがんでしまうの。

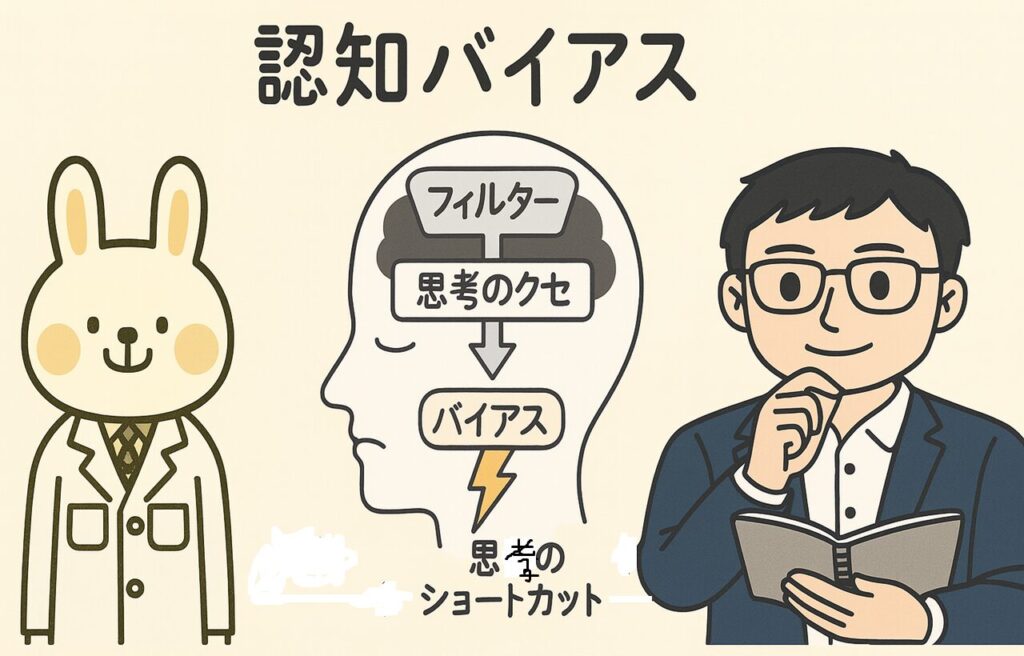

私たちの脳は、すべての情報を毎回じっくり分析して判断するわけではありません。

むしろ、過去の経験や「なんとなく」の直感でスピーディに結論を出す省エネ型のしくみをもっています。

この便利な“思考のショートカット”があるおかげで、日常の判断はスムーズにこなせますが――

その代償として、思い込み・偏見・早とちりといった「バイアス」が生まれます。

🧠 認知バイアスの例(未来の選択にも影響!)

| バイアス名 | 内容 | 未来への影響 |

|---|---|---|

| 確証バイアス | 自分の考えに合う情報ばかり集める | 「この計画はいける」と思ったら、不都合な事実を無視してしまう |

| アンカリング効果 | 最初に見た数字や情報に引きずられる | 1つの予測に固執し、別の未来を考えにくくなる |

| 正常性バイアス | 「大丈夫だろう」と思いたくなる心理 | 災害・変化のリスクを過小評価してしまう |

うわ…ぼく全部やってるかも…!

それが普通なの。誰にでもあるクセだから、まずは「気づくこと」が大事なのよ。

Schirrmeister et al.(2020)の研究(出典)では、フォアサイト(未来思考)に影響を与える認知バイアスを17種類に分類しています。

彼らはこう述べています:

認知バイアスは、未来シナリオの想像力や多様性を制限し、意思決定を狭めてしまう

ただし、重要なのは「バイアスを消す」のではなく、

“バイアスに気づいて、活かす視点を持つこと”だと彼らは提案しています。

まとめ:思考のクセに気づくことが、未来を見つける第一歩

認知バイアスは、未来の選択をする私たちにとって、避けられない“クセ”です。

でも、クセに気づいて使い方を変えるだけで、視野はぐっと広がります。

バイアスは敵じゃない。うまく付き合えば、“未来を見るヒント”にもなるのよ✨

では、バイアスとフォアサイト思考はどう関係しているのか?

本当に、未来を考えるためにバイアスを「活かす」なんてできるのか?

次の章で、その関係をくわしく見ていきましょう!

フォアサイト思考とは?未来を多角的に考える6つの視点

みどりん先生、そもそも「フォアサイト思考」ってなんですか?未来を予測すること?

それがよくある誤解なの。フォアサイトは“未来を当てる”んじゃなく、“未来の可能性を広げる”考え方なのよ。

「フォアサイト思考(Strategic Foresight)」は、

“未来を1つに決めつけず、複数の可能性として考える”戦略的な思考法です。

未来は予測できるものではなく、不確実性に満ちた「問い直しの対象」。

その前提に立ち、今の行動や選択に活かすのがフォアサイトの本質です。

🔮 Inayatullahが提唱した「6つの視点(Six Pillars)」

Sohail Inayatullah は、2008年の論文(出典)で

フォアサイト思考を支える6つの視点を提唱しました。

これが、現在でも世界中で使われている「Six Pillars(6本の柱)」です。

| 柱の名前 | 概要とキーワード |

|---|---|

| Mapping(地図化) | 未来に関する知識・価値観・常識を“見える化”する |

| Anticipation(予測) | 起こりうる未来やトレンドを予測・分析する |

| Timing(タイミング) | 変化のスピードやタイミングを把握し、今との違いを見極める |

| Deepening(深掘り) | 文化的・心理的な前提(バイアスや価値観)を問い直す |

| Creating Alternatives(代替案の創出) | 複数の未来シナリオを描くことで柔軟性を持つ |

| Transforming(変容) | 今の選択や戦略を「望ましい未来」に向けて変えていく |

なんだか哲学みたいですね…でも、ちょっとワクワクします!

うん、未来を“当てに行く”んじゃなくて、“デザインする”って考えると、発想が広がるでしょ?

🧭 小野良太さんの定義も紹介

日本の研究者・小野良太さん(愛知大学)(出典)は、フォアサイトをこう定義しています

「未来の情報を活用し、複数の特徴的シナリオを構築する力」

つまり、フォアサイト思考とは「将来のことを深く想像するだけでなく、変化の影響を分析して、多様な未来を描く力」でもあるのです。

この視点を持つことで、私たちは自分の思考の枠を広げ、新しい選択肢に気づくことができます。

まとめ:フォアサイト思考は、未来を“問い直す”力

未来はひとつじゃない。

だからこそ、「どんな未来がありうるか?」を考え、“今”の判断をより柔軟にしていくのがフォアサイト思考。

そして、この「問い直す力」こそが――

次に紹介する「認知バイアスとの相性の良さ」につながっていきます。

未来は“読むもの”じゃない。“ひらくもの”なのよ✨

次は、いよいよ本題の核心――

「認知バイアスとフォアサイト思考はどう関係しているのか?」を見ていきましょう!

認知バイアスとフォアサイト思考は相反する?むしろ補完関係にある理由

フォアサイトって“バイアスに惑わされない思考法”ってことですか?

そう思う人が多いんだけど、実はね――“バイアスは完全に消せない”って前提から始めるのが、フォアサイト思考なの。

一見すると、「未来を正しく考えたいなら、認知バイアスは邪魔もの」。

そう思ってしまいますよね。

でも実は、フォアサイト思考は“人間の思考のクセ=バイアス”と共存するように設計された思考法なのです。

その鍵になるのが、「気づき」と「問い直し」です。

🧠 Schirrmeisterらの提案:「バイアスの自覚が、未来をひらく」

Schirrmeister et al.(2020)の研究(出典)では、

「認知バイアスを完全に取り除くことは現実的ではない」としたうえで、こう述べています

認知バイアスに気づき、その影響を自覚するだけで、シナリオ思考の多様性が大きく広がる

つまり、フォアサイト思考は「バイアスを克服する」ものではなく、

「バイアスがどのように思考に影響するかをあえて“観察”し、“問い直す”フレーム」でもあるのです。

🔍 たとえば、こんなワークが実際に使われています

例)「複数シナリオ+振り返り」ワーク

- 3つの異なる未来シナリオ(楽観・中庸・悲観)を考える

- 自分が「一番ありそう」と感じたものにチェック

- なぜそう思ったのか?過去の経験?安心感?直感?――その理由を内省

- 他の参加者と共有して、自分の“バイアス傾向”を可視化

このようなワークを通して、自分の思考が

「確証バイアスに引っ張られてた…」

「たしかにアンカリングしてたかも…」

といった気づきを得られます。

なるほど…バイアスがあること前提で進めるからこそ、気づけるんですね。

そうなの。“完璧に思考する”んじゃなく、“クセを知ったうえで、視点を増やす”のがフォアサイト流なのよ✨

🔄 Paddeu & Lyonsの補足視点:「メンタルモデルの共有」

もう一つの視点として、Paddeu & Lyons(2024)は、

「人はそれぞれ異なる“未来の頭の中の地図(メンタルモデル)”を持っている」と指摘します(出典)。

そのため、未来について話す前に、まずは

- どんな要因を重視しているか?

- どんな因果関係を想定しているか?

といった思考の構造=メンタルモデルを共有することが大切です。

つまり、バイアスに気づいて、それぞれの視点を重ね合わせていくことで、より多角的な未来のシナリオが描けるようになるのよ。

まとめ:バイアスと対立するのではなく、“共に進む”のがフォアサイト流

認知バイアスとフォアサイト思考は、決して対立する関係ではありません。

むしろ、

- バイアスに気づき、

- 他人と違う視点に出会い、

- それを踏まえて多様な未来を描く

こうした“思考のリフレーミング”を促す関係にあるのです。

未来って、もっと論理的に考えるものだと思ってたけど…

そう思ってた“あなたの視点”に気づけた時点で、もうフォアサイト思考は始まってるのよ🌱

認知バイアスを“味方にする”フォアサイト思考の実践方法

これまで“バイアス=悪いもの”って思ってたけど、ちゃんと使い方があるんですね!

うん。“クセ”だって知れば、“武器”にもなるのよ。

それを実感できるのが、フォアサイト思考のワークなの✨

🧪 Step 1:バイアスを「棚卸し」する|自分の“見え方のクセ”に気づく

未来を考える前にまずやるべきこと。

それは、「私はどんなバイアスに陥りやすいのか?」を内省することです。

📝 おすすめ:“認知バイアス・自己チェックリスト”

| チェック項目 | ありがちな思考 | 影響するバイアス |

|---|---|---|

| 良い情報だけ信じがち | 「きっとうまくいくはず」 | 確証バイアス |

| 一番最初に見た案を信じがち | 「これが基本でしょ」 | アンカリング効果 |

| 悪い未来を考えたくない | 「まあ、たぶん大丈夫」 | 正常性バイアス |

このチェックだけでも、「なぜ自分はそう感じたのか?」という問いが生まれます。

フォアサイト思考の第一歩は「問いを持つこと」なのです。

🧭 Step 2:未来を“複数”描いてみる|バイアスに引っ張られない視野を広げる

次に、「未来は1つじゃない」という前提で、複数のシナリオを描いてみましょう。

たとえば以下のような構成が効果的です:

🌀 フォアサイト的・3未来シナリオ

- 楽観シナリオ:すべて順調に進んだ未来

- 中庸シナリオ:成功も失敗もある現実的な未来

- 悲観シナリオ:リスクが顕在化した厳しい未来

ぼく、最初に“楽観シナリオ”ばかり考えてました…

それも立派な気づき!「自分はどういう未来に安心を感じるか」も、立派な思考資源なのよ。

🔁 Step 3:「なぜそう思ったか?」を問い直す|思考の裏側に潜むクセを見抜く

未来を描いたあとは、その判断の“背景”にある思考グセを見つけにいきます。

💬 例:

- なぜ「これが現実的」と思った?

- なぜ「これは起こりえない」と判断した?

- どんな過去の経験や感情が、思考に影響していた?

この“問い直し”があることで、フォアサイト思考はただの予測ではなく、

「自分の思考との対話」になります。

🧩 Step 4:「他者の視点」と“ズレ”を楽しむ|未来は一人では描けない

フォアサイト思考では、他者と意見がズレることもむしろ歓迎します。

👥 OECDやUNESCOの実践現場では…

異なる国・年齢・立場の人々が集まり、

「なぜあなたはそう思うのか?」を深掘りすることで、

バイアスの可視化と共有が進んでいます(出典:OECD, 2023)。

この「ズレ」を対話のきっかけにすれば、

思考の多様性=未来の可能性が大きく広がります。

まとめ:未来は“内省”から始まる

フォアサイト思考は、特別な分析スキルや未来予測力がなくても実践できます。

必要なのは、

- 「自分のクセに気づくこと」

- 「いろんな未来を描いてみること」

- 「なぜそう思ったか?」を問い直すこと

この3ステップだけで、未来は“ただの予測”ではなく、主体的に向き合うテーマになります。

未来って、正解を当てるものじゃなくて、“自分らしい視点”を見つけていくプロセスなのよ🌱

バイアスがある自分ごと、まるごと未来に連れていくんですね!

OECDやUNESCOも注目!フォアサイト思考の活用事例と社会実装

フォアサイト思考って、企業とか政府でも使われてるんですか?

もちろん!しかも最近は「未来をつくるリテラシー」として、世界的に注目されているのよ✨

🌍 OECD|未来に強い組織づくりに“戦略的フォアサイト”を導入

経済協力開発機構(OECD)は2023年に

「戦略的フォアサイトの意思決定への導入」に関する包括的なレポートを発表しました(出典:OECD, 2023)。

この中で紹介された主な活用方法は以下の通りです

| 活用領域 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 政策立案 | 不確実な未来に備えた選択肢設計 | パンデミック・気候変動シナリオをもとに公共サービスを再設計 |

| 教育改革 | 次世代に必要な能力を逆算設計 | デジタル時代に必要な「未来リテラシー」のカリキュラム検討 |

| 組織戦略 | バイアスを減らし、判断の多様性を高める | 「他国との未来認識の違い」を視覚化し、政策対話に活用 |

特に注目すべきは「認知バイアスを可視化して、多様な未来像を共有する」というアプローチね。

🏛 UNESCO|「未来リテラシー」を学校・市民教育に導入

国連教育科学文化機関(UNESCO)は、フォアサイト思考を教育分野に広げる試みを「Futures Literacy(未来リテラシー)」と名付けて推進しています。

🔹 Futures Literacy とは?

「未来を思い描き、その不確実性を活用できる能力」

具体的には、以下のような実践が行われています:

- 👩🏫 学校教育:

中高生が「自分たちのまちの10年後」をシナリオで描き、議論し合う授業 - 👨👩👧 地域活動:

子育て、働き方、防災など“生活に直結する未来”を、ワークショップで対話する地域プログラム - 🧑💼 企業研修:

社員に「確実な未来ではなく、不確実性との付き合い方」を学ばせるトレーニング導入

未来を“当てる”んじゃなくて、“問い続ける力”が大事なんですね…!

🧠 教育・政策・ビジネスをつなぐ「認知と未来」のリテラシー

OECDやUNESCOに共通していたのは、

「未来を考える=思考のクセに気づく機会」という観点です。

つまり、

- 認知バイアスを自覚し

- 多様な未来を描き

- 他者とのズレを対話し

- よりよい判断や共創につなげていく

この流れが、「未来を見る力=Foresight Literacy」そのものだといえます。

未来を見ることは、自分の思考を見直すことでもあるの。

フォアサイト思考は、いわば“内面との対話を通じた未来づくり”なのよ🌱

次の章では、「じゃあ、私たち個人が日常でどう使えばいいの?」という問いにお答えしていきます。

✔ バイアスを活かして未来を描く、かんたんな日常ワークもご紹介しますね!

問いを習慣に変える|日常に活かすフォアサイト思考のすすめ

でも先生、こういう思考って、特別な人だけができるものなんじゃ…?

そんなことないわ。フォアサイト思考って、“未来予測のスキル”というより、「問いをもつ習慣」なのよ

🧠 未来を見る力は、「問い」の数で決まる

私たちはつい「正解を当てよう」「予測を当てたい」と思いがちですが、

フォアサイト思考が重視するのは、“問いの深さ”と“問いの多様さ”。

たとえば――

- この判断は、どんな前提に立っている?

- 別の立場の人だったら、どう感じるだろう?

- あえて“変化が前提”だったら、どう行動する?

このような問いを“ふだんの思考に仕込む”だけで、

認知バイアスにとらわれにくくなり、より広い未来が見えてきます。

🔁 毎日の思考にフォアサイト視点を入れるには?

フォアサイト思考を習慣にするためには、**日常のちょっとした“内省の工夫”**がカギです。

📝 たとえばこんな方法があります:

| シーン | 習慣化できる問い | フォアサイト的メリット |

|---|---|---|

| 会議のあと | 「どんな前提で意見を言ったか?」 | 自分のバイアスに気づける |

| ニュースを見たとき | 「これが他国だったら?」 | 視点のバリエーションが増える |

| 目標を立てるとき | 「複数の未来を想定しているか?」 | 楽観バイアスや単線思考を回避 |

こんなふうに問いを使うだけで、未来の見え方が変わるんですね!

うん。「考える」と「問いをもつ」は、ちょっとちがうの。問いは、未来のドアを開ける鍵になるのよ🔑

🌱 「問い」をもてば、未来はもっと柔らかくなる

Schirrmeisterら(2020)も、フォアサイトにおけるバイアス対策は「問いの設計」によって促進できると述べています(出典)。

つまり、問いとは「思考の枠を広げる道具」であり、

未来を“当てる”よりも、“多様に向き合う”ためのきっかけなのです。

未来に正解はない。でも、“問いのバリエーション”なら誰でも増やせるわ✨

今日からちょっとずつ、問いのストックを増やしていきます!

まとめ|認知と未来の“対話”が、自分だけの選択をつくる

最初は“バイアス=悪いもの”って思ってたけど、違いましたね。

うん。“バイアスを消す”んじゃなくて、“気づいて活かす”のがフォアサイト思考の真髄なの✨

🎯 認知バイアス × フォアサイト思考のポイントまとめ

| 視点 | 要点 |

|---|---|

| 認知バイアスとは? | 脳が無意識にかけている“思考のフィルター” |

| 未来に与える影響 | 予測の偏り・選択肢の狭まり・判断ミスの誘発 |

| フォアサイト思考の力 | 自分のバイアスに気づき、多様な未来を描けるようになる |

| 実践のコツ | 内省・対話・問いの習慣化がカギ |

| 活かし方 | “クセ”を否定せず、むしろ未来へのヒントとして使う |

🌍 自分だけの「未来のものさし」を持とう

未来は、誰かの正解をなぞるものではありません。

そして、“予測が当たった・外れた”で評価されるものでもありません。

大事なのは、自分の思考のクセを知り、問いを持って向き合うこと。

そのプロセス自体が、あなたにとっての「未来を見る力」になります。

フォアサイト思考は、“自分と未来の対話”なのよ🌱

もう「未来が不安」ってだけじゃなくて、“考えてみたくなる存在”になりました!

どんなに立派な未来戦略も、出発点は「自分の思考」です。

- なぜそう思ったのか?

- ほかの可能性はないか?

- それは誰の視点なのか?

そんな問いを、今日から一つでも増やしてみてください。

その積み重ねが、あなたにしか描けない未来をつくっていきます。

🧩 関連記事|あなたの「思考のクセ」をもっと深く知るヒント

🧠 確証バイアスの対策法|今日からできる6つの実践テクニックで思考の偏りを防ぐ

→ つい自分の都合の良い情報ばかり集めてしまう…そんな思考の“落とし穴”に気づき、冷静な判断を取り戻す方法を紹介しています。

🎤 会議で頭が真っ白になる人必見!本番で実力を出す3つの方法

→ 緊張で思考停止してしまう人必見。前頭前野のしくみをベースに、本番で力を出す具体的な工夫を解説しています。

🪞 メタ認知の鍛え方|迷いを減らす5つの実践トレーニング法

→ 自分の“思考のクセ”に気づく力を育てたい方へ。日常に活かせるシンプルなメタ認知トレーニングを紹介しています。

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

- Schirrmeister, E., Göhring, A.-L., & Warnke, P. (2020). Psychological biases and heuristics in the context of foresight and scenario processes. Futures & Foresight Science, 2(2), e31. https://doi.org/10.1002/ffo2.31

- Inayatullah, S. (2008). Six pillars: futures thinking for transforming. Foresight, 10(1), 4–21. https://www.academia.edu/665068/Six_pillars_futures_thinking_for_transforming

- 小野良太. (2017). 未来とフォアサイト. 愛知大学経済論集, 117, 53–70. https://leo.aichi-u.ac.jp/~keisoken/research/journal/no117/a/002-117_ONO.pdf

- Paddeu, D., & Lyons, G. (2024). Foresight through developing shared mental models: The case of Triple Access Planning. Futures, 155, 103295. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328723001994

- OECD. (2023). Supporting decision making with strategic foresight. OECD Observatory of Public Sector Innovation. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/09/supporting-decision-making-with-strategic-foresight_19fb1036/1d78c791-en.pdf