もやもやの正体に名前をつけて、“自分の目”に自信が持てるヒントをお届けします。

評価で損をしがちなあなたへ。

まなぶくん

まなぶくんなんであの人ばっかり評価されるんですか?正直、見た目だけで得してる気がします…

それ、“ハロー効果”っていう心理現象が関係してるのよ。外見や第一印象が、その人全体の評価に無意識に影響しちゃうの

「印象だけ」で人が判断されてしまうこと、きっとあなたにも心当たりがあるはず。

就職面接、教員評価、SNSのフォロワー数、恋愛…。

本当は“中身”で評価されるべき場面で、気づかぬうちにバイアスが働いていることがあります。

実は私たち自身も、“評価する側”と“される側”の両方に立っているかもしれません。

この記事では、心理学の古典実験から最新の研究までをもとに、

ハロー効果のしくみと、損しないための具体的なヒントをわかりやすく解説します。

💡この記事でわかること

- ハロー効果とは?

外見や第一印象がなぜ全体評価に影響するのか、心理学の視点で解説。 - どんな場面で起きやすいのか?

面接・教員評価・SNS・恋愛・マーケティングなど、身近な具体例とともに紹介。 - 無意識バイアスにどう気づく?

実験データや事例を通じて、“評価の落とし穴”を自分で発見できるヒントを得られます。 - 損しないために何ができるのか?

ハロー効果に振りまわされず、自分や他人をより正しく見るための行動ポイントをお伝えします。

そう、“評価される不安”は誰にでも起こりうるものです。

この記事を読み終える頃には、あなた自身の「見る目」と「自分らしい評価」に、少し自信が持てるはずです。

🧠 ハロー効果とは?たった1つの印象が“全体の評価”をゆがめる心理バイアス

みどりん先生、“ハロー効果”って、結局どういうことなんですか?

かんたんに言うと、ひとつの良い印象が“その人のすべてを良く見せる”ように働いちゃう心のクセのことよ

つまり“イケメンだから頭もよさそう”とか、“優しそうな先生だから教え方もうまい”とか…?

そうそう。そういう“印象の光”が評価全体に広がることを“ハロー(後光)効果”って呼ぶのよ

🔍 1つの印象が他の評価までゆがめる ― 心理学で最初に発見された「ハロー効果」

ハロー効果という言葉は、心理学者エドワード・ソーンダイクの実験から生まれました。

彼は、アメリカ陸軍の上官たちに対して、部下の以下のような項目を評価してもらいました

- 知性

- 忠誠心

- 信頼性

- 容姿(外見)

すると、容姿の良さが高く評価された人ほど、知性や誠実さといった全く関係のない項目も高評価になっていたのです(出典)。

つまり、「見た目がいい」→「頭も良さそう」「人柄も良さそう」と、評価が連鎖していたことが判明しました。

ソーンダイクはこの現象を「心理的評価における一貫性の誤り(constant error)」と呼び、

「全体的な印象(光輪)が各要素を包み込んでしまう」と指摘しました(出典)。

この“光輪”というメタファーから、「ハロー(halo)効果」という名前がついたのです。

🧠 無意識にバイアスがかかる…自覚のないまま印象に引っ張られる私たち

さらに1977年、心理学者ニスベット&ウィルソンは、次のような実験を行いました(出典)。

同じ講師のインタビュー映像を、参加者に2パターン提示

・温かく感じの良い話し方(好印象)

・冷たく無愛想な話し方(悪印象)

その後、参加者に講師の「外見」や「話し方」について評価してもらうと…

- “温かい印象”の講師は、外見・声・アクセントまで好意的に評価された

- 一方、“冷たい印象”の講師は、同じ外見・声でも「苦手」「不快」と評価された

驚くべきは、参加者がこのバイアスに自分では気づいていなかったこと。

つまり、「自分はちゃんと客観的に評価している」と思っていても、実際は印象に流されていたのです。

🧩 評価の歪みは“気づかないまま起きている”のがいちばんの問題

このハロー効果のいちばん厄介なところはね、自分では“偏ってるつもりがない”って思ってることなの

うわ…たしかに“あの人ってなんとなく全部すごい”って思っちゃうこと、あります

でしょ?でも、もしかしたら“見た目が整ってる”“声が落ち着いてる”とか、そんな一部の印象だけで判断してる可能性もあるのよ

📝 自分も無意識に「評価をゆがめている」かもしれないチェックポイント

以下のようなシーン、あなたにも思い当たる節はありませんか?

- 初対面で「なんとなく良さそう」と思った人を、あとからも過大評価していた

- 面接やプレゼンで、服装や声の印象だけでその人の実力を判断していた

- SNSのアイコンやフォロワー数で「信頼できるかどうか」を決めていた

これらはすべて、ハロー効果が働いて“評価がゆがんでいる”可能性がある例です。

🎓 教育・職場評価でも「ハロー効果」が正当な判断をゆがめている

先生、ハロー効果って…学校とか会社でも起きてるんですか?

もちろんよ。むしろ“制度として人を評価する場面”ほど、ハロー効果の影響は深刻なの

🎓【教員評価】“授業の雰囲気”だけで高評価になってしまう?

大学で行われている「SET(Student Evaluation of Teaching)=学生による教員評価」は、教育改善や昇進の判断にも使われる重要な指標です。

でも実は、教員の「わかりやすさ」や「熱意」といった印象的な要素が、他の無関係な評価項目にまで影響してしまうという報告があります。

🧪 Michela(2022)の研究では、大学生のSETデータを分析した結果、印象的な項目(例:「授業がわかりやすい」「話し方が熱心」)の評価が、教材の質や評価基準の明確さといった項目にも“無関係に波及”していたことが示されました(出典)。

授業中に笑顔が多く親しみやすい先生は、「すべての項目で高評価」になる傾向がある。

一方で、控えめな先生は、内容がしっかりしていても評価で損をする可能性があるのです。

それ…ちょっと不公平ですよね。先生の“中身”を見てもらえないなんて…

そうね。“印象”が“内容”の評価を上書きしてしまうと、本来の目的からズレてしまうのよ

💼【職場評価】“雰囲気のある人”が実績以上に評価される?

会社の人事評価でも、ハロー効果はよく知られた「評価エラー」のひとつです。

特に起こりやすいのが、上司が部下を評価するとき──

1つの得意分野や印象が、他の能力や態度の評価にも波及してしまうのです。

🧪 Lai(2014)の研究では、文章評価(writing assessment)におけるハロー効果の2タイプが区別されました(出典)。

| ハロー効果の種類 | 内容 |

|---|---|

| 真のハロー(True Halo) | 実際に特性間に相関があるケース(例:論理的な文章は構成も自然と良くなる) |

| 幻想のハロー(Illusory Halo) | 評価者の主観や印象により、本来無関係な項目まで高評価になってしまうケース |

この「幻想のハロー」が強く働くと、「なんとなく感じが良い人」が過剰に高く評価されてしまうことにつながります。

たとえば、“プレゼンがうまい人”が、“几帳面で計算も得意”だとまで評価されることもあるの

それ、同期にいましたよ!めっちゃ話はうまいけど、数字には弱くて…(笑)

🧠【社会的背景の影響】“信頼できる印象”は、時代の空気にも左右される?

ハロー効果は、外見やスキルだけでなく、社会的背景や時代の空気からも影響を受けます。

🧪 Gabrieliら(2021)の研究では、COVID-19パンデミック前後で人々の「顔の印象評価」がどう変化したかを調査しました(出典)。

その結果──

- 顔の「美的魅力」はパンデミック前後でほとんど変わらなかった

- しかし、「信頼できるか」の評価には有意な変化が見られた

とくに成人の顔においては、外的状況(パンデミックの脅威など)が人の信頼性評価に影響を与え得ることが示唆されました。

※この研究では「マスクの有無」に関する評価は扱っていませんが、社会的な不安や状況が印象形成に作用することは裏付けられています。

組織でのハロー効果対策は「項目分離」と「印象遮断」がカギ

でもね、ちゃんとした評価のしくみを設計すれば、ハロー効果の影響はかなり減らせるのよ

たとえば、こんな方法が実践されています。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 項目分離評価 | 一つひとつの評価項目を独立させて採点。先入観を持たずに評価できる |

| ブラインド評価 | 顔や声などの情報を遮断することで、印象によるバイアスを軽減 |

| 複数評価者方式 | 一人の判断に頼らず、複数人の意見を取り入れて中立性を高める |

これらの方法は、学校や企業、人材AIツールなどでも徐々に取り入れられつつあります。

📝 評価の“光と影”に気づくことから始めよう

たしかに…自分も“なんとなく良さそう”って印象で判断してたかも

うん。“印象と実力は別物”って、一度立ち止まって考えてみるだけでも違うのよ。評価する側にも、される側にも、それがとても大事なの

“美人は得”の裏にある評価バイアスと社会構造

えっ、裁判でも“見た目”で判断されることがあるんですか…?

実はあるのよ。外見や第一印象が“人間性の評価”にまで影響してしまうのは、ハロー効果の典型例なの

🧪【研究紹介】外見による評価バイアスは制度を超えて広がる

Frevert & Walker(2014)のレビュー研究では、ハロー効果がさまざまな社会制度──

就職、政治、司法、教育などにおいても強く影響していることが示されました(出典)。

たとえば以下のような現象が報告されています

| 社会領域 | 外見が評価に与える影響例 |

|---|---|

| 🔹 就職・採用 | 魅力的な応募者は「能力が高い」と見なされやすく、面接通過率が上がる |

| 🔹 政治・選挙 | 魅力的な候補者ほど「信頼できそう」「リーダー向き」と評価される傾向 |

| 🔹 教育 | 見た目の良い生徒が「成績も良さそう」「態度が良い」と思われることがある |

| 🔹 裁判 | 被告人の容姿が整っていると「罪が軽そう」「反省していそう」と無意識に判断される傾向 |

裁判の量刑判断でも、“魅力的な容疑者は軽い刑罰を受けやすい”という研究結果もあるのよ

🌍 社会構造にまで影響を及ぼす“美人バイアス”

このような外見による評価の偏りは、個人間の誤解にとどまらず、

制度的な格差や機会の不平等につながる可能性があります。

- 「能力」や「実績」ではなく、「印象」で評価されてしまう

- 本来の実力が見過ごされ、チャンスが偏る

- 外見による“評価の特権”が、社会的な成功に直結してしまう

こうした構造的な影響は、性別・年齢・人種・文化背景によってさらに複雑に絡み合い、

“美人は得”という一見ポジティブなバイアスも、他者にとっては不公平な障壁になり得ます。

それって…ちょっと怖いですね。努力より見た目のほうが影響力あるなんて…

だからこそ、“自分の評価がどこに基づいているか”を冷静に見つめ直すことが大切なのよ

逆ハロー効果?「美しさ」が損になる場面もある

えっ、美人なのに損することなんてあるんですか?

あるのよ。“見た目が良すぎるせいで過小評価される”こともあるの。これを“逆ハロー効果”って呼ぶのよ

🧪【研究】外見評価は「性格情報」や「印象」で揺らぐ

人は見た目だけで相手を評価してしまうわけではありません。

その背景にある性格イメージや印象によって、美しさの捉え方すら変わってしまうことがあるのです。

Swamiら(2010)の研究では、女性の体型画像に「親切」「自己中心的」などの性格情報を添えて提示したところ──

✅ 親切な性格だと、より広い範囲の体型が「魅力的」と評価され、

❌ 自己中心的な性格だと、評価される体型の範囲が狭くなったのです(出典)

ええっ…!? 同じ見た目でも、性格イメージで評価が変わるってこと?

そう。外見評価は“印象”とセットで揺れやすいの。つまり“美しい”って感覚も、実はけっこう主観的なのよ

😨 「魅力的=信用できない」?美しさが信頼を下げることも

さらに、Braunら(2012)の実験では、女性リーダーにおいて「外見の魅力」が逆効果になる可能性が報告されています(出典)。

この研究では──

🔸 魅力的な女性リーダーが「カリスマ的(変革型)リーダーシップ」を取ると

🔸 部下の信頼や忠誠心が低下する傾向が見られたのです。

これは、外見の魅力が「親しみにくさ」や「距離感」と結びつき、

「なんとなく信用しにくい…」という感情につながってしまったと考えられます。

うわ…逆に“美しすぎるリーダー”が損するって、なんか切ないですね…

そうね。外見の印象って、良い面だけじゃなく、文脈次第でマイナスに働くこともあるのよ

🧠 美しさや魅力は「評価される場」では武器にも弱点にもなる

逆ハロー効果は、“勝手に抱かれた期待”とのギャップによって生じやすいとされます。

たとえば──

- 「美人=明るく優しい」と期待 → 実際は内向的 → 「冷たい人かも…」

- 「イケメン=仕事もできそう」と思われる → ミス → 「意外と頼りないな…」

このように、過剰な期待との落差が生むガッカリ感が、逆評価を引き起こすのです。

これは「コントラスト効果(対比効果)」とも関係しており、第一印象の強さが裏目に出るパターンとも言えます。

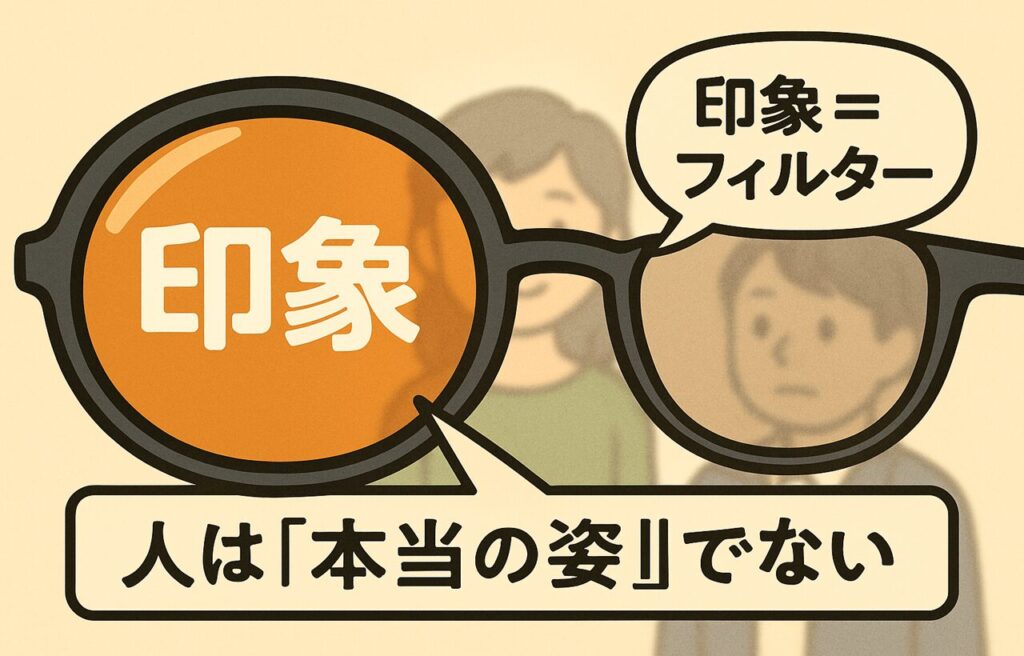

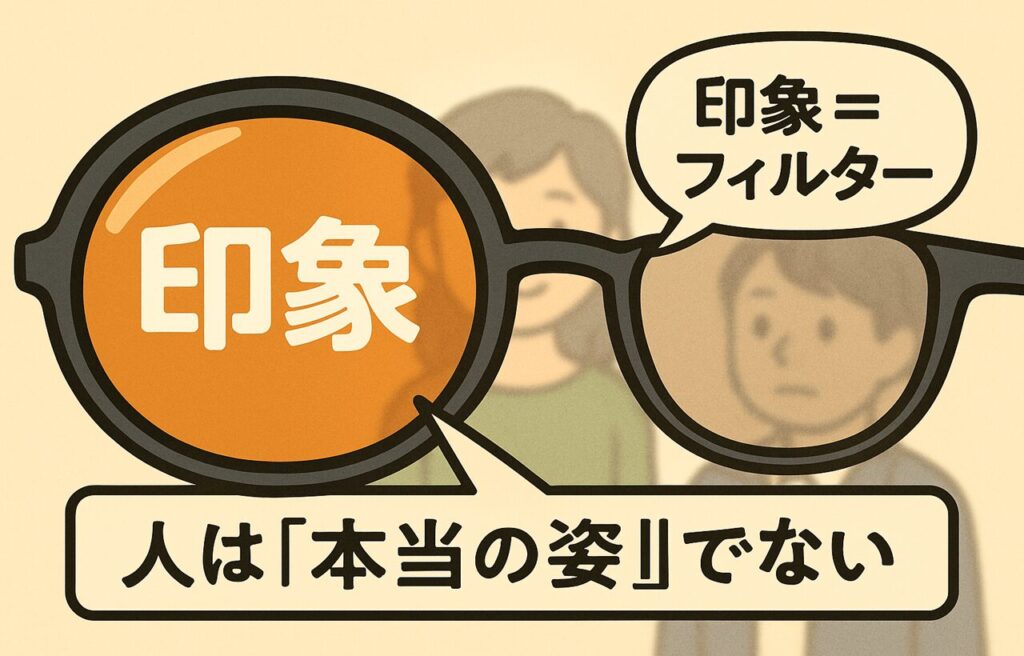

「印象のフィルター」に気づけば、人を見る目が変わる

見た目で判断しちゃうことって、思ってたより多いんですね…

うん。しかも無意識のうちに“性格もよさそう”って思い込んでしまうのが、ハロー効果なのよ

逆に“キレイすぎて信用できない”って思っちゃう“逆ハロー”もあるなんて、ちょっとショックでした…

でもね、大切なのは“誰もがバイアスに影響されてる”って気づけたことよ。そこから少しずつ、人を見る目が変わっていくから

今日から意識できる!印象バイアスのセルフチェック

知らないうちに“第一印象だけ”で判断していないか、こんな場面を思い返してみましょう。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 💡 SNSのプロフィール写真だけで「この人、性格良さそう」と思ったことがある | → 写真の雰囲気と性格は必ずしも一致しない |

| 💡 面接で「見た目に清潔感がある=仕事もできそう」と感じたことがある | → 仕事の能力は外見では測れない |

| 💡 自分より魅力的な人に「ライバル意識」や「引け目」を感じてしまったことがある | → 逆ハロー効果による無意識の防衛反応かも? |

| 💡 見た目が気に入らない人に、性格まで否定的に見てしまったことがある | → 外見と中身を混同していないか見直してみよう |

うわ…これ、けっこう当てはまります…! でも、こうして気づけるとちょっと安心かも

そうそう。完璧になる必要はないけど、“あ、今ハロー効果っぽいかも”って気づくだけでもすごいことよ✨

🌱 「印象にとらわれすぎない」小さな一歩から

印象は大切。でも、それだけに頼らず、行動や中身を見ようとする姿勢を持つことも同じくらい大切です。

誰かに会ったときに、すぐに「良い人/悪い人」と決めつけず

「この人は、どんな背景があって今ここにいるんだろう?」

そんなふうに“ひと呼吸おいて観察する”習慣を取り入れると、人との関係がやわらかく変わっていきます。

印象の奥にある“その人らしさ”を見ていけたらいいなあ…

うん。私たちの見ている“印象”って、思ったより主観に左右されてるの。

だからこそ、お互いにやさしい目を向けられるといいよね☺️

「印象」はフィルター。

その奥にある“本当の姿”に目を向けよう。

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

- Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology, 4(1), 25–29.

https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/biases/4_J_Applied_Psychology_25_(Thorndike).pdf - Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). The Halo Effect: Evidence for Unconscious Alteration of Judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 35(4), 250–256.

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/92158/TheHaloEffect.pdf - Michela, J. L. (2022). Toward understanding and quantifying halo in students’ evaluation of teaching.

https://uwaterloo.ca/psychology/sites/default/files/uploads/documents/haloinset.michela2022.2022a.2022b.pdf - Lai, E. R. (2014). Differentiation of Illusory and True Halo in Writing Scores. Practical Assessment, Research & Evaluation, 19(14).

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5965510/ - Gabrieli, G., Tasso, A., Anzani, S., & Di Sarno, M. (2021). An analysis of the generalizability and stability of the halo effect during the COVID-19 pandemic outbreak. Frontiers in Psychology, 12, Article 631871.

https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.ntu.edu.sg/dist/7/2908/files/2022/10/631871_Manuscript-Frontiers.pdf - Agthe, M., Spörrle, M., & Maner, J. K. (2014). Does being attractive always help? Positive and negative effects of attractiveness on social decision making. Personality and Individual Differences, 64, 38–43.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886914003626 - APA PsycNet record (2012). I can see your Halo effect.

https://psycnet.apa.org/record/2012-14784-006 - Swami, V., Stieger, S., Harris, A. S., & Voracek, M. (2010). More than just skin deep? Personality information influences men’s ratings of the attractiveness of women’s body sizes. The Journal of Social Psychology, 150(6), 628-647.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21166328/