まなぶくん

まなぶくんあの…みどりん先生、“ゲーミフィケーション”ってよく聞くけど、結局なんなんですか?ゲームで遊んでるだけじゃ、学習にはならないですよね…?

うふふ、よくある誤解ね。でも本当は、“ゲームの楽しさ”をうまく活用すると、学習効果がグンと高まるのよ。

実際に、教育や医療、ビジネスの分野でも取り入れられていて、研究でもその効果が検証されているの。

へぇ~!なんだか面白そう!でも…ゲーム要素を入れるって、そんなにうまくいくものなんですか?

そこが大事なポイントよ。“なんとなくゲームっぽくする”だけじゃうまくいかないこともあるの。

でも、心理学の理論や実績あるフレームワークに基づいて設計すれば、ちゃんと成果が出るのよ✨

あなたは今、

- 人が楽しく学べる仕組みを作りたい

- チームや子どものやる気を引き出したい

- “ゲームみたいに楽しい仕掛け”で成果が上がるって本当?

そんな風に思っていませんか?

この記事では、初心者でも安心して取り入れられるように、ゲーミフィケーションの基本から、心理的メカニズム、実践のコツ、最新の応用事例までを、やさしく解説していきます。

💡この記事でわかること

- ゲーミフィケーションの正しい定義と“ゲーム”との違い

- 人がハマる理由は心理学で説明できる

- 効果は本当にあるのか? → 研究でわかった成果が出やすい条件とは

- 成功するための設計法 → 6Dフレームワークとオクタリシスの活用法

- 教育・サービス・医療の最新事例 → 世界の導入状況と実際の成果

- 失敗しないために大切な“倫理と配慮”とは?

初心者の僕でも、ちゃんと理解して実践できそうな内容ですね…!

もちろん♪ “楽しさ”には、ちゃんと設計と意味があるの。

今日から少しずつ、あなたの学びや仕事にも活かしていきましょ🌱

※この記事は、教育・サービス・医療などの分野における行動科学・心理学・実証研究に基づいて解説しています。特定のサービスやツールの使用を推奨するものではなく、一般的な知識提供を目的としています。

内容のご利用にあたっては、実際の運用環境や対象者に応じて適切なご判断をお願いします。

ゲームの要素で人が動く?それが「ゲーミフィケーション」の力

“ゲーミフィケーション”って言葉、最近よく見かけるけど……なんとなく“ゲームっぽい工夫を入れること”って印象しかなくて💦

結局、どういう意味なんですか?

その疑問、とってもいいわね!

実はゲーミフィケーションには、学術的にもきちんとした定義があるのよ📘

🎮 ゲーミフィケーションとは?

「ゲーミフィケーション」とは、ゲームそのものを作ることではありません。

正式には、「ゲームの要素をゲーム以外の文脈に応用して、人の行動やモチベーションに影響を与えるデザイン手法」のことを指します。

この定義は、2011年にDeterdingらが提唱したもので、現在でも多くの研究や実践の出発点とされています(出典)。

ポイントは、“ゲーム化(ゲームそのもの)”ではなく、“ゲーム性(gamefulness)”を日常やビジネス、教育に応用することにあるという点です。

🎯 たとえば、どんなものがある?

- 語学アプリで「連続○日達成!」といったバッジがもらえる

- 健康アプリで歩数が増えるとランキングに反映される

- 子ども向け教材で、課題をクリアするたびにキャラクターが進化していく

このように、「進捗の可視化」「報酬」「達成感」などのゲーム的な要素をうまく取り入れることで、学びや行動を「楽しい!」と感じやすくするのがゲーミフィケーションのねらいです。

なるほど!“ゲームみたいにワクワクする”っていうのは、ちゃんと設計された仕掛けなんですね!

そのとおり♪

大事なのは、“ただ面白くする”のではなくて、“なぜ人が動くのか”という心理の仕組みを理解したうえで取り入れることなのよ

次は、そんなゲーミフィケーションの「心理的なメカニズム」を深掘りしていきましょう。

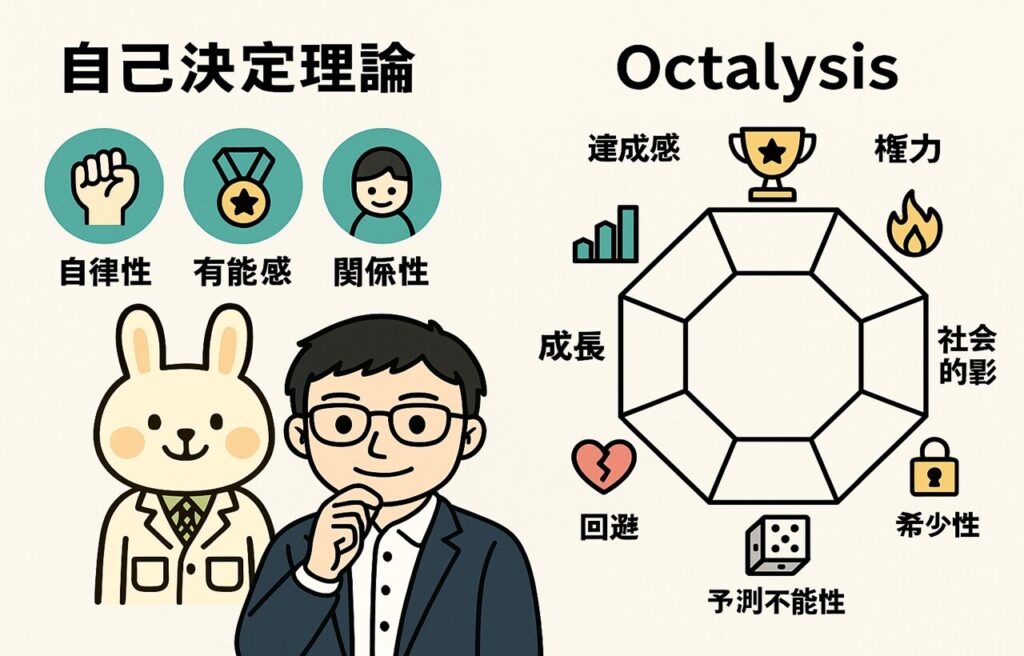

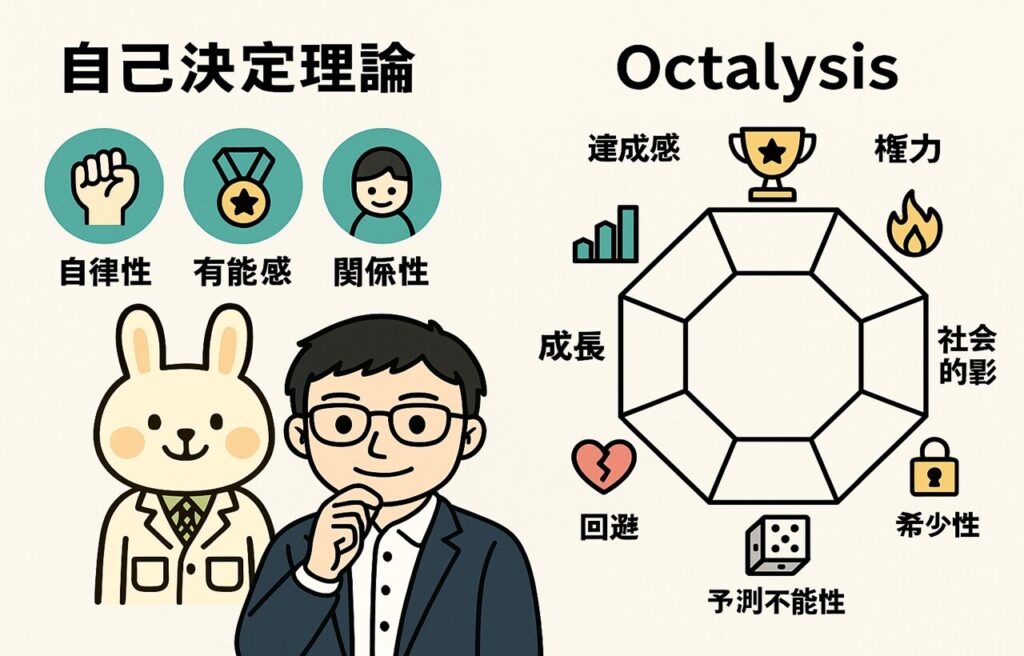

人が“やらされる”のではなく、“自ら進んでやりたくなる”理由とは?

カギは、「自律性・有能感・関係性」という3つの心理的欲求にありました。

人が“やりたくなる”心理には理由がある|自己決定理論と8つの動機

でも…なんでゲームっぽくすると、やる気が出るんですか?

ゲームをやるときって、誰にも強制されてないのに、つい夢中になっちゃうんですよね

いいところに気づいたわね。

実は、“人が自分から動きたくなる”には、ある心理的な条件があるのよ

🧠 ゲームが「やりたくなる」のは、“3つの心理欲求”を満たしているから

心理学者のRyanとDeciが提唱した「自己決定理論(SDT)」によると、

人が自発的・継続的に行動するためには、次の3つの欲求が満たされる必要があるとされています(出典):

| 欲求 | 意味 | ゲームにおける例 |

|---|---|---|

| 自律性 | 自分で選んで動いている感覚 | ルートやキャラを自分で選べる |

| 有能感 | 成長や達成を感じられること | レベルアップやスコア表示 |

| 関係性 | 他者とつながっている感覚 | マルチプレイ・SNS連携・応援機能 |

この3つの欲求がうまく刺激されると、「やらされる」から「やりたくなる」状態に変わります。

つまり、ゲーミフィケーションは“やる気”を科学的にデザインできるというわけなんです。

そうか!ゲームにハマるのって、ちゃんと“脳と心のツボ”を押されてたんですね…!

そのとおり。

さらに最近では、“動機のタイプ”をもっと細かく整理したモデルも注目されているのよ

🎯 オクタリシス:8つの動機で人は動く

ゲームデザインの専門家 Yu-kai Chou は、人が行動する背後にある「8つの動機」を図解した【オクタリシス・フレームワーク】を提唱しています(出典):

| 分類 | 動機の例 | 内容(補足説明) |

|---|---|---|

| 🎯 Epic Meaning(使命感) | この学びには意味がある | 自分の行動が大きな目的や意義につながっていると感じられる |

| 🏆 Accomplishment(達成) | バッジ・レベル・スコアなど | 目標を達成したときの達成感や自己効力感を得られる仕組み |

| 🤝 Social Influence(社会的つながり) | 仲間・称賛・競争・協力 | 他者との関係性や社会的評価がモチベーションになる |

| 🎲 Unpredictability(驚き・期待) | ガチャ・サプライズ報酬 | 予測不能な要素がワクワク感や継続的な関心を引き出す |

| 🧱 Ownership(所有) | キャラ育成・マイページなど | 自分の資産や成果として積み上がる感覚が愛着や継続につながる |

| 🧂 Scarcity(希少性) | 限定イベント・時間制限 | 限られたチャンスだからこそ、逃したくないという気持ちを刺激する |

| 🏃 Avoidance(回避) | 「逃したくない」「損したくない」心理 | ネガティブな結果や後悔を避けたいという欲求によって行動を促す |

| 🎨 Empowerment(選択と創造) | 自由に試せる・工夫が活きる | 自分で考えて選んだり、創造できる自由度がやる気を高める |

これらの動機をバランスよく取り入れることで、

ただの「ポイント制」や「ランキング表示」だけでなく、“本当に続けたくなる仕組み”を作ることができます。

なるほど…!“楽しくてつい続けちゃう”って、偶然じゃなかったんだ

そう、全部が“科学的に設計された楽しさ”なの✨

でもね、心理的に効く仕組みでも、効果が出るかどうかは“設計の工夫”次第なのよ

では次に、こうした心理理論をベースに、

どんな場面でゲーミフィケーションが効果を発揮しやすいのか?

その科学的な根拠を、研究データから見ていきましょう。

効果は“条件次第でしっかり出る”|研究が示したゲーミフィケーションの可能性

心理的な仕組みはなんとなくわかってきたけど…

実際に“学習効果が上がった”ってデータはあるんですか?

うん、そこが気になるところよね。

実は、世界中の研究をまとめて分析した“メタ分析”があるのよ!

ゲーミフィケーションは本当に効く?研究レビューで見えた“使い方のコツ

フィンランドの研究者Hamariら(2014)は、ゲーミフィケーションに関する24本の実証研究をレビューしその有効性をまとめた論文を発表しました(出典)。

その結論は──

一定の条件を満たせば、ゲーミフィケーションには肯定的な効果が期待できる

というものでした。

効果が出やすかった分野と例

Hamariらの分析によると、特に効果が見られやすかったのは以下のような領域です:

| 分野 | 主な目的 | ゲーミフィケーションの役割 |

|---|---|---|

| 🎓 教育 | 継続的な学習・復習 | クイズ・ポイント・進捗可視化 |

| 🧘♀️ 健康管理 | 運動・禁煙・習慣化 | 毎日の記録・称賛フィードバック |

| 💼 ビジネス | チームのやる気・生産性 | 業績バッジ・ランキング制度 |

特に、「進捗が見える化される」「達成感をこまめに得られる」など、行動がすぐ報われる設計が効果的だったと報告されています(出典)。

おぉ…!ちゃんと“使いどころ”を考えれば、実際に成果が出てるんですね!

その通り。でも、逆に“うまくいかない例”もあるの。

たとえば、“ただポイントをつけただけ”では、モチベーションが下がることも…

⚠️ 効果が出にくい場合の特徴

Hamariらのレビューでは、効果が限定的だったり逆効果になる例も報告されています(出典):

- 意味のないポイント付与:「形だけ」の報酬は飽きやすくなる

- 強制感のある設計:「やらされてる感」が出ると反発を招く

- 個人差を無視した仕組み:一律のルールが一部の人にしか響かない

つまり、“ゲームっぽくすればいい”という単純な話ではなく、設計に工夫が必要だということです。

なんか…思ってたよりもずっと“奥深い”世界ですね

うん、“楽しさ”って、ちゃんと設計されてるの✨

だからこそ、次は“成功するための設計”について学んでみましょう

では次に、こうした心理的基盤と研究結果を踏まえて、

実際にどのように設計すればうまくいくのか?

ビジネスや教育現場でも応用されている、2つの実践フレームワークをご紹介します。

効果を出すには“設計の順番”がカギ|6Dプロセスと8つの動機づけ

ここまで読んで、“やる気が続く仕組み”は心理で作れるってわかってきたけど……

実際にやろうとしたら、どこから始めたらいいのか…💦

大丈夫。そういう時のために、信頼性のある実践手順があるのよ✨

🧩 「6Dフレームワーク」で、失敗しない導入ステップを明確に

ゲーム思考の専門家WerbachとHunterは、ゲーミフィケーションを効果的に導入するための6ステップを体系化した「6Dフレームワーク」を提唱しています(出典)。

| ステップ | 内容 | 設計の目的 |

|---|---|---|

| ① Define business objectives | 目的を明確にする | 何を変えたいのか? |

| ② Delineate target behaviors | 行動を定義する | どんな行動を増やしたいか? |

| ③ Describe your players | 対象者を理解する | 誰のために設計するか? |

| ④ Devise activity loops | 行動の流れをつくる | 継続させる仕掛けを設計 |

| ⑤ Don’t forget the fun! | 楽しさを設計する | 内発的動機づけの要素 |

| ⑥ Deploy the appropriate tools | ツールを選ぶ | ポイントやバッジ等の具体要素を設定 |

この順番で設計することで、「目的に合った」「続けたくなる」体験がつくれるのが特長です。

なるほど……やみくもに“ポイントつけよう”って始めるんじゃなくて、まず“誰にどんな行動をしてもらいたいか”を考えるんですね!」

そうそう。さらに、“どうすればその行動をやりたくなるか?”を考える視点として、“動機の設計”が欠かせないの

🎯 動機づけの設計には「オクタリシス」が有効

Yu-kai Chouの提唱する「オクタリシス・フレームワーク」は、行動を促す“8つの動機”をマップ化した設計支援ツールです(出典)。

本文②では“人が動く理由”として紹介しましたが、

ここでは「目的に応じてどの動機を使うか?」という設計の視点で活用します。

| 動機タイプ | 活用例 | 設計のヒント |

|---|---|---|

| 使命感 | 社会貢献型の学習や行動 | 「意味ある挑戦」と感じられるテーマ |

| 達成感 | レベル・スコア・フィードバック | 成長を可視化する仕組み |

| 社会的影響 | 協力・称賛・ランキング | チーム感・つながりの演出 |

| 予測できなさ | サプライズ・日替わりミッション | 飽きを防ぐワクワク要素 |

| 所有感 | アバター・記録・マイページ | 「自分ごと」として続けやすい |

| 希少性 | 限定報酬・時間制限 | 特別感で背中を押す |

| 回避 | 「やらないと消える」設定 | 機会損失を意識づける仕掛け |

| 創造力 | カスタマイズ・自由設計 | 発想を活かせる余白を残す |

“何をつけるか”じゃなくて、“どんな気持ちになってもらいたいか”から考えるんですね…!

そのとおり♪

オクタリシスは、どんな動機に訴えたいかを整理する設計のレンズなのよ

🧵 組み合わせると、効果的な体験がつくれる!

- 6Dフレームワーク → 全体設計の流れと視点を整理

- オクタリシス → 行動を促す「動機の選定と調整」に活用

この2つを組み合わせることで、「やりたくなる理由」×「戦略的な構成」という

“続けたくなる体験”の設計がしやすくなります。

では実際に、こうした設計がどのように現場で活用されているのか?

次は、教育・サービス・医療の分野での応用事例を見ていきましょう。

教育・サービス・医療でも導入が進む|実例から学ぶ“続く仕組み”のヒント

でも実際のところ、ゲーミフィケーションってどれくらい使われてるんですか? 教育や医療でも、ほんとに役立ってるのかなぁ?

うん、近年はさまざまな分野で導入が進んでいて、レビュー研究でもその活用が整理されているの。もちろん設計の工夫次第だけど、一定の成果が報告されているわ

🎓 教育分野|“やらされ感”から“自分ごと”への転換

あるレビュー研究では、教育・学習におけるゲーミフィケーションの実証研究を100件以上整理し、以下のような特徴的な仕組みが使われていたとされています(出典):

- ポイント・バッジ・レベルなどで「達成感」を可視化

- プログレスバーやランキング表示による進捗の見える化

- アバターやストーリーによって主体的な参加を促す構成

特に学習アプリや協働タスクにおいて、“やらされ感”を和らげ、「学ぶ意味」を実感しやすくするような設計に一定の効果が示唆されています。

“見える達成感”って、コツコツ続けるのにすごく大事なんですね!

💼 サービス分野|体験の質を高める“楽しい導線”

サービス体験におけるゲーミフィケーションを対象にしたレビューでは、以下のような設計要素が顧客エンゲージメント向上に関連していたと報告されています(出典):

| 設計要素 | 説明 |

|---|---|

| 感情的価値 | 達成感や没入感など、感情に訴える体験の設計 |

| ストーリー性 | “自分ごと”として体験に入り込めるシナリオの構築 |

| パーソナライズ | 年齢や行動特性に応じた柔軟な仕組みの設計 |

たとえば、あるロイヤリティ制度では、ポイントの蓄積を“旅の進行”や“自己成長”として可視化することで、継続利用やリピート意欲が高まった事例も挙げられていました。

最近は“ゲームっぽさ”より、“感情を支える設計”として使われることが増えているのよ

🏥 医療分野|学習・行動支援における導入事例

医療教育や健康支援を対象としたレビューでは、以下のような応用例が報告されています(出典):

- 医学生向けアプリで、診断トレーニングの知識定着が向上した事例

- 禁煙や食習慣改善を支援するアプリで、継続率の向上が見られたケース

- 看護教育において、実践的判断力を促すゲーム形式教材の活用

ただし、これらの効果は対象や条件により異なり、個人差や評価指標のばらつきには注意が必要とされています。

医療の現場でも、“楽しさ”が学びや行動を後押しするんですね!

応用事例から見えてくる“成功の共通点”

複数のレビュー研究から、継続的な行動を支えるために共通して重視されていたのは、以下の3点でした:

| 共通点 | 解説 |

|---|---|

| 🎯 行動の目的が明確 | 単なる遊びではなく、学習・習慣づくりとの結びつきを意識する |

| 💡 “面白さ”より“意味・成長” | 「やってよかった」と感じられる体験設計 |

| 🔄 柔軟なカスタマイズ | 個人の特性や状況に応じたデザイン調整が、効果に影響しうる |

どんな仕組みを“どう組み合わせるか”がカギなの。だからこそ、動機づけと設計のバランスが大切になるのよ

🧩「楽しい」だけでは続かない?|ゲーミフィケーションの限界と倫理的な配慮

これまでの話を聞くと、ゲーミフィケーションっていいことづくしに思えてきたよ!

たしかに、うまく設計されればモチベーションの火をつけてくれる強力な仕組みよ。でもね、“楽しい仕掛け”には落とし穴もあるの

🚫 楽しさの裏にある“強制力”|知らず知らずに操作される危うさ

Kim & Werbach(2016)は、ゲーミフィケーションが本来持つ「行動を促す力」が誤って使われると、知らぬ間に人の選択を狭めたり、強制的に行動を誘導するリスクがあると警鐘を鳴らしています(出典)。

たとえば──

- 「連続ログインでポイントが減らない」といった義務感をあおる設計

- スコアやランクで競わせすぎて、不安や疲弊を生む状況

- 「参加しないと損する」と思わせる心理的プレッシャー

こうした状態では、自分の意思で行動していると思っていても、実は“ゲームの仕掛け”に動かされているだけになってしまうのです。

🎯 真のモチベーションとは?|“やらされ感”と“内発的動機”の分かれ道

そもそも、行動科学において持続的なやる気を生むのは「自分で選びたい」「上達したい」「誰かとつながりたい」といった内発的動機づけ(SDT理論)であることが知られています。

それに対し、「報酬があるから」「損したくないから」といった外発的動機づけだけに頼ったゲーミフィケーションは、かえって動機を弱めることがあるとも指摘されています(出典)。

一時的に“やる気が出たように見えても”、内面では“義務”や“他人の目”が主な理由になっていないか?

この問いかけは、ゲーミフィケーションを導入するすべての場面で立ち返るべき視点です。

🌱 楽しさの“設計”は、信頼や安心の土台の上に

“楽しさ”が目的になってしまうと、人は疲れてしまうの。本当に大切なのは、『自由に選べる』『工夫が活かせる』環境をつくることよ

うん…。強制されてると感じたら、どんな仕組みでもイヤになっちゃうもんね

ゲーミフィケーションはあくまで「行動のきっかけ」。

その先にある“意味ある体験”や“自分らしい成長”こそが、本当のモチベーションに火をつけるのです。

ここまでのまとめ|ゲーミフィケーションにおける課題と倫理的な視点

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 強制性のリスク | 楽しさが義務感に変わり、やる気が下がることがある |

| 誤用の懸念 | 「損したくない」「抜けたら不利」といった心理を悪用する設計 |

| 倫理性 | ユーザーが自ら選び、納得して行動できるように設計する必要がある |

🎮 ゲームで人は動く。でも“設計”がすべて|あなたのアイデア次第で未来は変わる

ゲームって遊びの世界だけの話かと思ってたけど、仕事や教育、医療まで活用されてるなんてびっくりだよ!

そうね。でも大事なのは“ゲームっぽい演出”を入れることじゃなくて、人の心が動く“しくみ”を丁寧に設計することなの

ゲーミフィケーションの力を最大化する3つの視点

- 自分で選べる自由(自律性)

→ 強制ではなく「やってみたい」と思える余白をつくる - できた実感と成長感(有能感)

→ レベルアップやフィードバックで“前に進んでる”感覚を支える - 人とつながる温度感(関係性)

→ ちょっとした共感や共有が、継続のモチベーションに変わる

こうした心理的なニーズを満たす設計こそが、表面的な「バッジ」や「ポイント」よりも深い力を持つとされています(SDT理論/出典)。

💡 行動科学と“遊び心”の掛け算で、もっとよくなる未来へ

学びも、働き方も、健康づくりも──“義務”から“楽しみ”に変わると、人は自然に動き出すの。

でもそれには、信頼と選択の余白を残したデザインが必要なのよ

たしかに、無理やりじゃなくて“やってみようかな”って思えると、自然と続けたくなるかも

この記事のまとめ|“行動のきっかけ”を、あなたの手でつくろう

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 🎯 ゲーミフィケーションとは | ゲームの要素を非ゲーム領域に応用し、人の行動を促す設計手法 |

| 🧠 効果の鍵は心理設計 | 自律性・有能感・関係性を満たすことが継続のモチベーションに |

| ⚠️ 落とし穴に注意 | 義務感や強制性が前面に出ると、かえって逆効果になることも |

| 🌱 未来は設計できる | 意図と工夫次第で、日常や職場にも“前向きな変化”を起こせる |

✨ 今日からできること

- 「やらせる仕組み」ではなく「やりたくなる仕掛け」を考えてみる

- 自分自身の生活やチームに、ちょっとした“遊び心”を取り入れてみる

- 行動科学の視点を持って、仕組みや体験をアップデートしてみる

ゲームの“設計力”を使えば、誰かの毎日をちょっとだけ楽しくできるかもしれないよ☘️

ぼくの仕事にも使えそう…!さっそく試してみたくなってきた!

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. E. (2011).

From game design elements to gamefulness: defining “gamification.” Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9–15.

http://www.rolandhubscher.org/courses/hf765/readings/Deterding_2011.pdf - Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014).

Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 3025–3034.

https://www.scribd.com/document/703502881/2014-hamari-et-al-does-gamification-work-1-pdf - Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000).

Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf - Werbach, K., & Hunter, D. (2012).

For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Wharton Digital Press.

(参考:書籍概要)https://theinvisiblementor.com/summareview-of-for-the-win-by-kevin-werbach-and-dan-hunter/ - Chou, Y. K. (2019).

Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Octalysis Group.

(公式フレームワーク解説)https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/ - Majuri, J., Koivisto, J., & Hamari, J. (2018).

Gamification of education and learning: A review of empirical literature. CEUR Workshop Proceedings, 2186, 11–19.

https://ceur-ws.org/Vol-2186/paper2.pdf - Ciuchita, R., Heller, J., et al. (2023).

It is Really Not a Game: An Integrative Review of Gamification for Service Research. Journal of Service Research, 26(3), 424–446.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10946705221076272 - Kim, T. W., & Werbach, K. (2016).

More than just a game: Ethical issues in gamification. Ethics and Information Technology, 18(2), 157–173.

https://core.ac.uk/download/pdf/219378674.pdf - Gentry, S. V., Gauthier, A., Ehrstrom, B., Wortley, D., Lilienthal, A., Tudor Car, L., … & Campbell, J. (2019).

Serious Gaming and Gamification Education in Health Professions: Systematic Review.

Journal of Medical Internet Research, 21(3), e12994.

https://www.jmir.org/2019/3/e12994/