こんな悩み、ありませんか?

- 大事な会議の直前、頭が真っ白で思考停止してしまう…

- 練習ではうまくできていたのに、本番になると緊張で失敗する

- プレッシャーがかかると、普段の実力がまったく出せない

まなぶくん

まなぶくんみどりん先生、今日の発表…準備は完璧だったのに、会議で頭が真っ白になっちゃって…

それは“チョーキング”現象ね。実は前頭前皮質の活動が低下して、脳がフリーズすることが科学的にわかっているの。特に『失敗したくない』という気持ちが強い人ほど、この状態に陥りやすいのよ

まさにそれです!どうしたら本番で力を出せますか?

大丈夫!最新の神経科学と心理学にもとづいた3つの方法で、緊張を味方に変えることができるのよ✨

- なぜ会議の本番で頭が真っ白になるのか?――脳のメカニズム(実行制御ネットワークの乱れや神経信号のズレ)

- 「失敗したくない」と思うほどプレッシャーに弱くなる――損失回避バイアスとの関係

- 科学が実証した3ステップ対策

・本番10分前の「書き出し術」で不安を外に出す

・緊張を「興奮」と捉え直す認知リフレーミング

・失敗後も立て直せる即効リカバリー技術 - 公的自意識が高い人(他人の目が気になる人)向けの特別アプローチも紹介

なぜ会議の本番で「頭が真っ白」になるのか?

プレゼンのとき、“会議で頭が真っ白になる”ってこういうことかって思いました…。言葉が出てこないし、何を話そうとしたかも飛んで…

それ、まさに“チョーキング”っていう現象ね。練習ではできてたのに、本番になるとガクッとパフォーマンスが落ちる状態のことよ

💡 熟練者ほど陥りやすい“逆転現象”

実はこの現象、真面目でよく準備している人ほど起こりやすいって知っていましたか?

心理学者のBaumeister(1984)は、これを「意識的処理仮説」と呼びました(出典)。

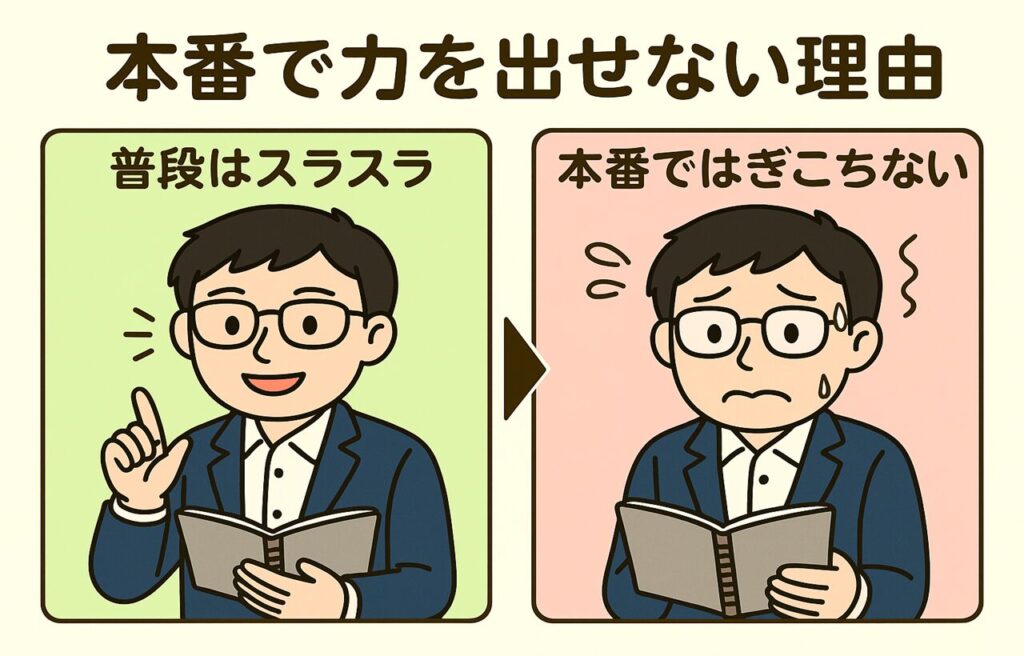

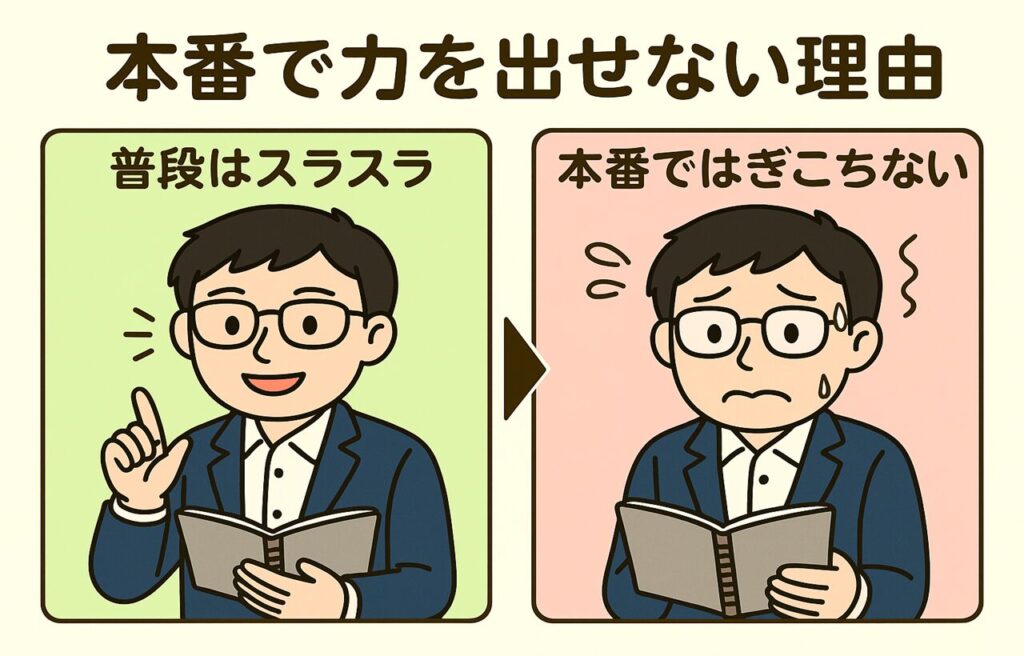

通常、私たちが慣れているスキルは無意識で自動的に体が動くレベルに達しています。

ところが本番になると――

「絶対ミスできない」「失敗したらどうしよう」といった過剰な自己意識が働き、

普段はスムーズにできていたことを、わざわざ“意識して操作”しようとしてしまうのです。

その結果…

- スムーズだった動作がギクシャクする

- 話すタイミングや表現を意識しすぎて不自然になる

- 頭の中が“監督モード”になり、思考が止まる

🧠 緊張で“脳の制御力”が乱れる?

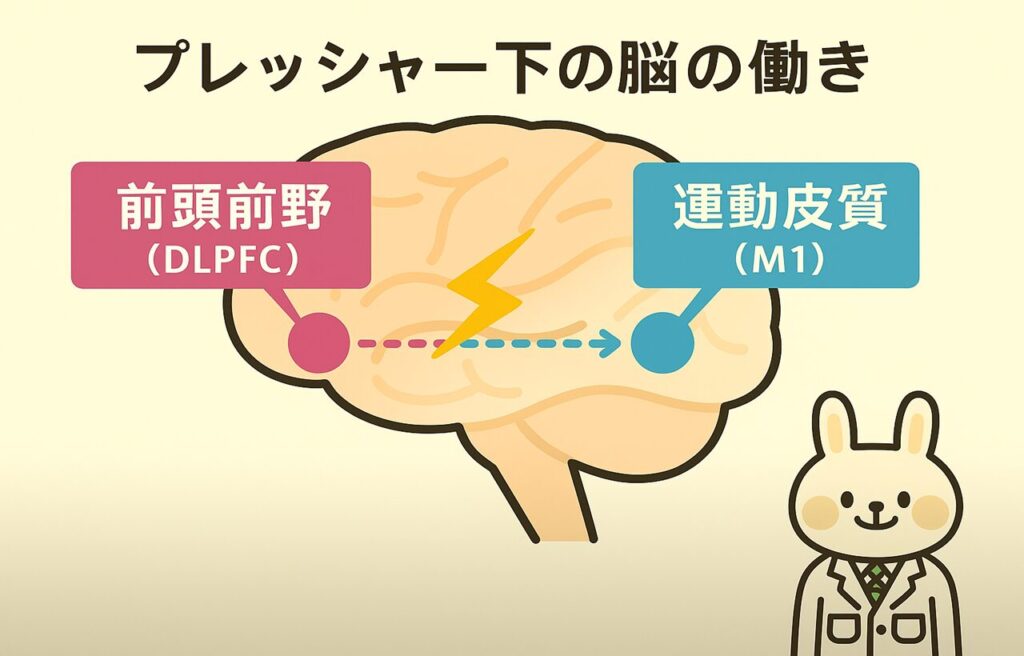

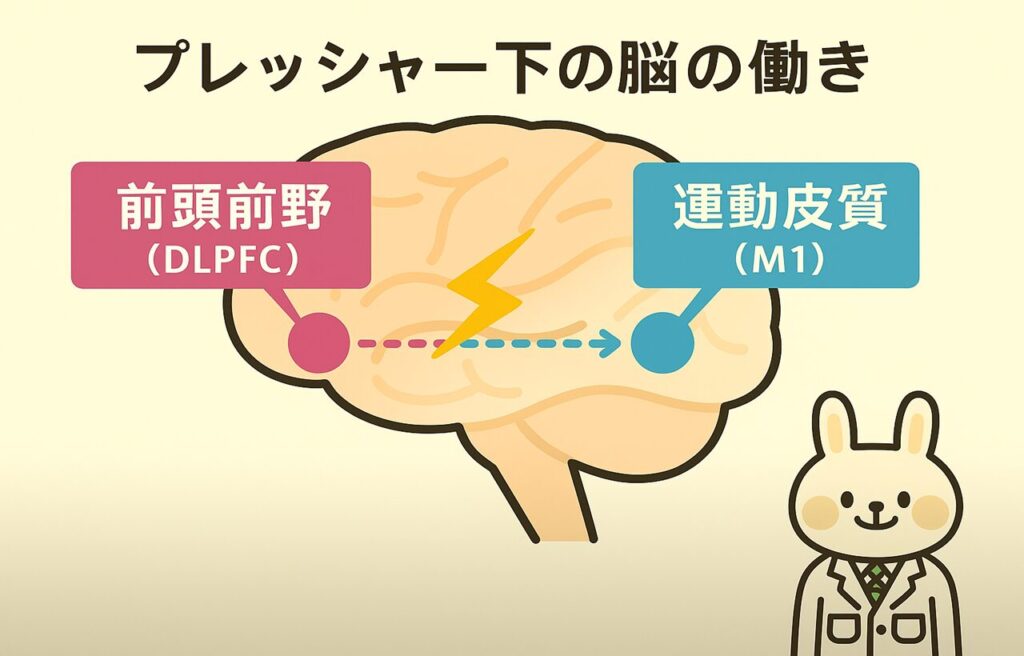

この「会議で頭が真っ白になる」状態には、脳の“実行制御ネットワーク”がうまく働かないことが関係しています。

神経科学の研究(Lee & Grafton, 2015)では、プレッシャーが高まると、

前頭前野(とくにDLPFC)と運動皮質(M1)との機能的な連携が重要になることが示されています。

プレッシャーに強い人は、この連携を強化できたことで、本番でも実力を発揮できたのです。

逆に――

🔻 この連携をうまく強化できなかった人ほど、プレッシャー下でのパフォーマンスが崩れる傾向がありました。

つまり、「脳の働きが落ちる」というより、必要な制御を“うまく発揮できない”状態に陥っているわけです。

さらに2024年の研究(Smoulderら)では、

プレッシャーがかかると脳の運動準備信号が“最適ゾーン”からズレることも明らかになっています。

これにより、「普段できていたこと」がうまく実行できなくなる現象が、神経レベルで説明されるようになってきました。

😓「失敗したくない」が、かえって失敗を招く?

やっぱり、緊張しやすいのって“メンタルの弱さ”なんですかね…

それより、“失敗したくない”って気持ちが強すぎるのかもしれないわね

この心理状態は、損失回避バイアスとも関係しています。

人は「得をすること」より「損をしないこと」に強く反応する傾向があるんです。

「成功したい」よりも「失敗を避けたい」

「評価されたい」よりも「恥をかきたくない」

この思考グセが強いと、本番へのプレッシャーが過剰になりやすく、

結果としてチョーキングを引き起こすリスクが高まるのです。

いわば、“自分の中の不安スイッチ”が暴走しやすくなってしまうんですね。

📎 関連記事

👉 損したくない心理を克服する5つの方法|損失回避から抜け出すコツ

このあとは、

「じゃあどうやって乗り越えるのか?」――科学的に実証された3つの対策法を、わかりやすく解説していきます!

緊張を味方に変える!本番で実力を出す3つの科学的対策

理屈はすごくよく分かりました…でも、本番でどうしたら“頭が真っ白”を防げるんですか?

大丈夫!ここからは、脳科学と心理学で効果が実証された“3つの対策”を紹介するわね✨

“準備・本番・失敗後”の3ステップに分けて取り組むのがコツよ

① 本番10分前の「書き出し術」――脳の余白をつくる

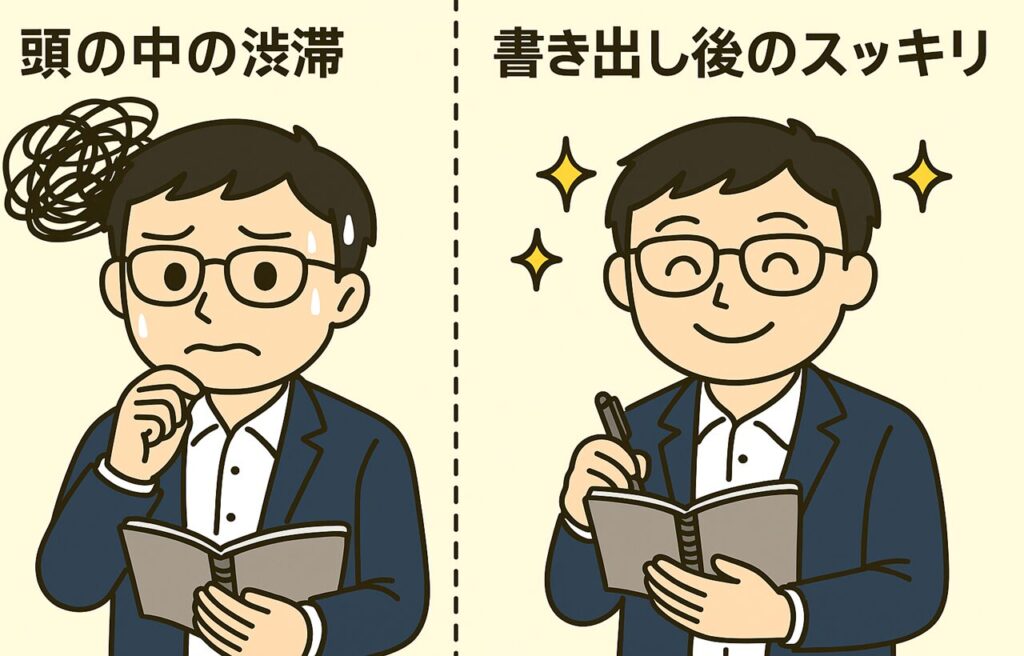

緊張しやすい人ほど、頭の中に“心配ごと”がぐるぐるしている状態です。

このまま本番に入ると、脳の処理能力(ワーキングメモリ)が圧迫されて、うまく言葉が出てこない原因に。

でも、ある簡単な方法でこの“思考の渋滞”を減らせるんです。

それが、「本番直前に不安を書き出すこと」。

Ramirez & Beilock(2011)の研究(出典)では、テスト前に不安を紙に書き出した学生のパフォーマンスが有意に向上。

脳内の「処理すべき心配」が可視化され、思考の余白が生まれることで、本番でもスムーズに言葉が出やすくなるとされました。

私自身も、この「書き出し術」に何度も救われています。

たとえば、初めて30人以上の前でプレゼンする機会があったとき、

「失敗したらどうしよう」「つまらないと思われたらどうしよう」って不安でいっぱいでした。

でも、直前にノートにそのまま書き出してみたら、“言語化”するだけで頭の中が静かになったんです。

その結果、練習どおりにちゃんと話せて、終わったあとに「落ち着いててわかりやすかったです」と言ってもらえました。

“頭の整理”じゃなくて、“心配の整理”って感じですね…!

まさにその通り。不安を減らすんじゃなくて、外に出しておくって感覚ね

② 緊張を「興奮」に変える――マインドセットをスイッチする

緊張しているとき、心拍数が上がったり手汗が出たり――

「まずい…落ち着かなきゃ…!」って思っていませんか?

でも実は、“落ち着こう”とするより、“今、自分は興奮している!”と捉え直す方がパフォーマンスが上がるんです。

Brooks(2013)の研究(出典)では、スピーチやカラオケの前に「I’m excited(私は興奮している)」と声に出すだけで、

パフォーマンスが改善されることが示されました。

このような「認知的リフレーミング」は、プレッシャーを“脅威”ではなく“チャレンジ”と再定義するテクニックです。

Dunne et al., 2019の研究(出典)では、報酬を「怖いノルマ」ではなく「やりがい」に再評価したグループが、プレッシャー下でも実力を維持できたことが確認されています。これは認知的な言い換えが、脳の報酬反応そのものを変化させるからです。

えっ、“落ち着こう”じゃなくて、“興奮してる”でいいんですか?

うん。“このドキドキは“悪いサイン”じゃなくて、“本気で取り組んでる証拠”って捉えるの。

脳は“意味づけ”次第で、反応を変えることができるのよ

③ 「失敗後」の切り替えスイッチ――意識の焦点を“外”に向ける

本番中にうまくいかなかったとき、「やばい…」と焦って空回りしてしまうのは、誰にでもあること。

でも実は、“意識の向け先”をちょっと変えるだけで、すぐに立て直すことができるんです。

ポイントは、意識を“内側”から“外側”へ切り替えること。

たとえば、1回うまく話せなかったとしても、“次の一言”をどうするか?に集中するだけで、気持ちが戻ってくるわよ

この方法は、“気晴らし(distraction)”という戦略として、心理学の研究でも有効とされています。

Balkら(2013)の研究(出典)では、プレッシャー下での失敗後に意識を外に向けた人ほど、パフォーマンスを維持しやすかったという結果も。

意識のスイッチを変えるコツとしては…

- 会場の空間を一度見渡してみる

- 声を少し大きめに出してみる

- 深呼吸を意識的に入れてみる

といった「今この瞬間」に意識を戻す動きが効果的です。

なるほど…意識を“過去のミス”じゃなくて、“これからの一言”に向けるんですね!

そうそう。“もう遅い”じゃなくて、“ここから切り替えればOK”って思えると、次に進みやすくなるのよ

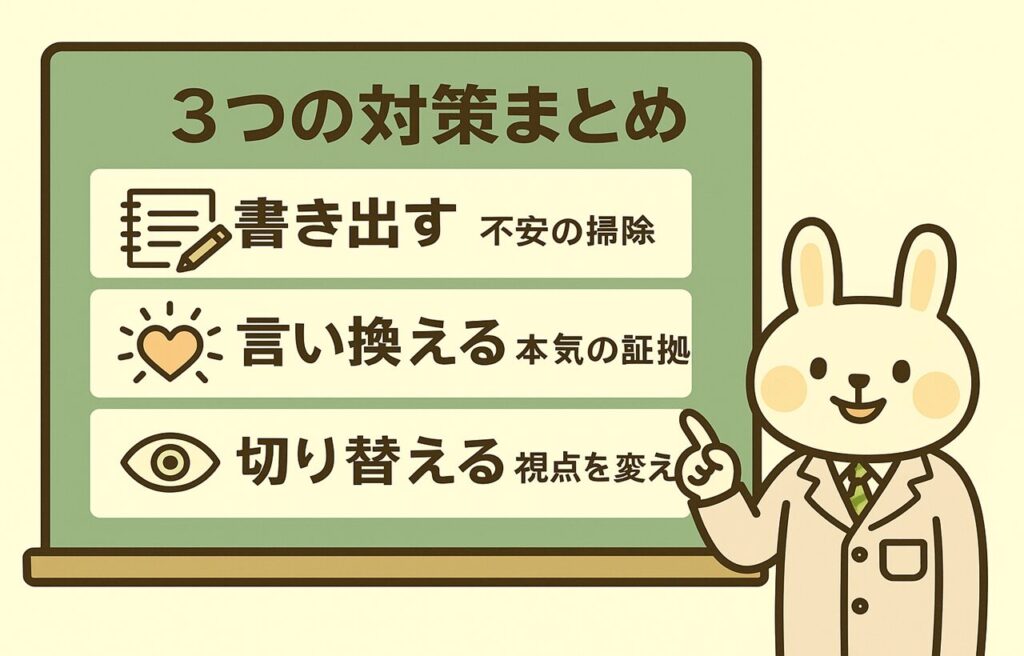

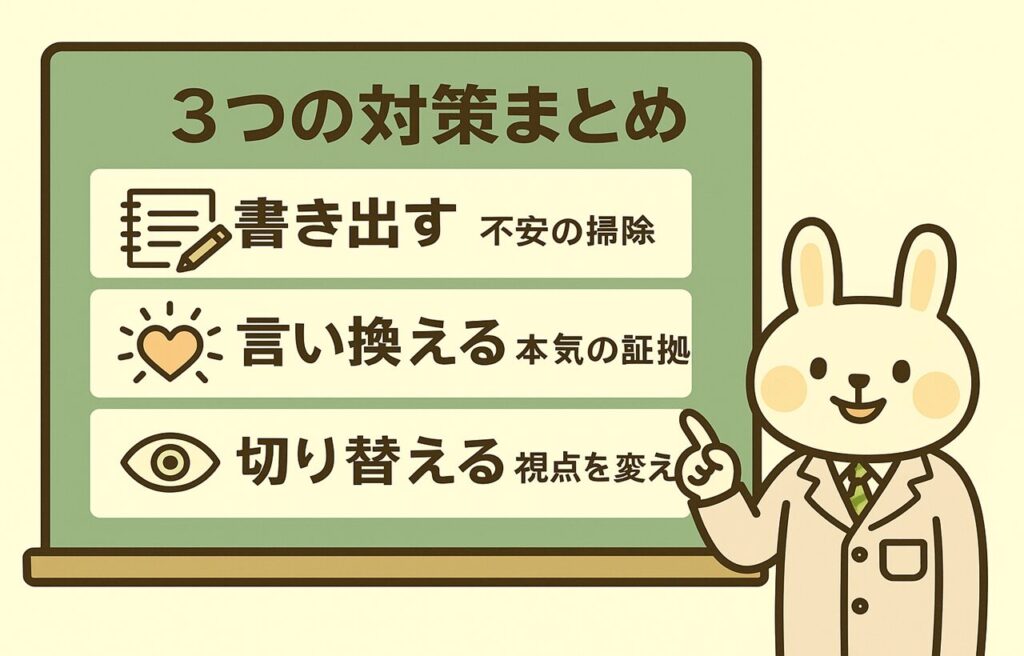

🧩 3つの対策を活かすコツ

- 書き出す=思考を整える前の“不安の掃除”

- 言い換える=緊張を“本気の証拠”と捉え直す

- 切り替える=失敗してもすぐに“視点”を変える

次の章では、「チョーキングしやすい人の特徴」や、「自分に合った対処の見つけ方」についても解説していきます。

「なぜ私は人より緊張しやすいのか…」と悩んだことがある方に、きっとヒントになるはずです!

Q&A:公的自意識とチョーキングの関係とは?

Q1. 緊張しやすいのって、やっぱり“性格”のせい?

A.いいえ、「人の目を気にしすぎる傾向(=公的自意識)」が大きく関係しています。

性格じゃないんですね…ちょっと安心しました

そうね。“自分がどう見られているか”に意識が向きすぎると、誰でも緊張しやすくなるものよ

Q2. 公的自意識が高いと、どうしてチョーキングしやすくなるの?

A.「自分をうまく見せよう」と意識しすぎると、脳のリソースが奪われるからです。

つまり、“見られてる自分”にばかり気を取られると、本来のパフォーマンスに集中できなくなるの

あるかも…。頭の中で“変じゃない?”ってずっと自問自答してる気がします

Q3. 自信がある人もチョーキングしやすいって本当?

A.はい、むしろ完璧主義の人ほど“ミスへの恐怖”が強く、崩れやすい傾向があります。

うわ、自分かもしれない…“ちゃんとやらなきゃ”って思いすぎて、逆にパニックになっちゃうんです

準備してきた人ほど、“失敗したらどうしよう”って不安になりやすいのよ。真面目な証拠でもあるわ

Q4. チョーキングしやすい人におすすめの考え方は?

A.「失敗しても大丈夫」とあらかじめ想定しておくと、落ち着いて対応できます。

“もし詰まっても、深呼吸して一息つけばいい”くらいの気持ちでいいの

なるほど…最初から“完璧じゃなくてもいい”って思っておけば、焦らなくてすみそうですね!

まとめ|“本番で頭が真っ白”を防ぐ3ステップ+自分に合った対策の見つけ方

緊張やプレッシャーで「会議の本番になると頭が真っ白になる…」

そんな悩みの背景には、脳のネットワークの乱れや「損失回避バイアス」「公的自意識の高さ」など、心理的な要因が複雑に関わっていることがわかってきました。

でも大丈夫。

科学的に効果が実証された3つのステップを取り入れることで、誰でも本番に強くなれるんです。

🧩 脳と心理に効く!3ステップ対策まとめ

| ステップ | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 📝準備編 | 書き出し術(不安をノートに書く) | 頭の中の“思考渋滞”を解消して、脳に余白をつくる |

| 🔄本番直前 | リフレーミング(緊張=興奮と捉える) | 心拍数や手汗も“やる気の証拠”と再評価する |

| 👀失敗後 | 意識の切り替え(外部に注意を向ける) | 自己モニタリングを止めて、スムーズに立て直す |

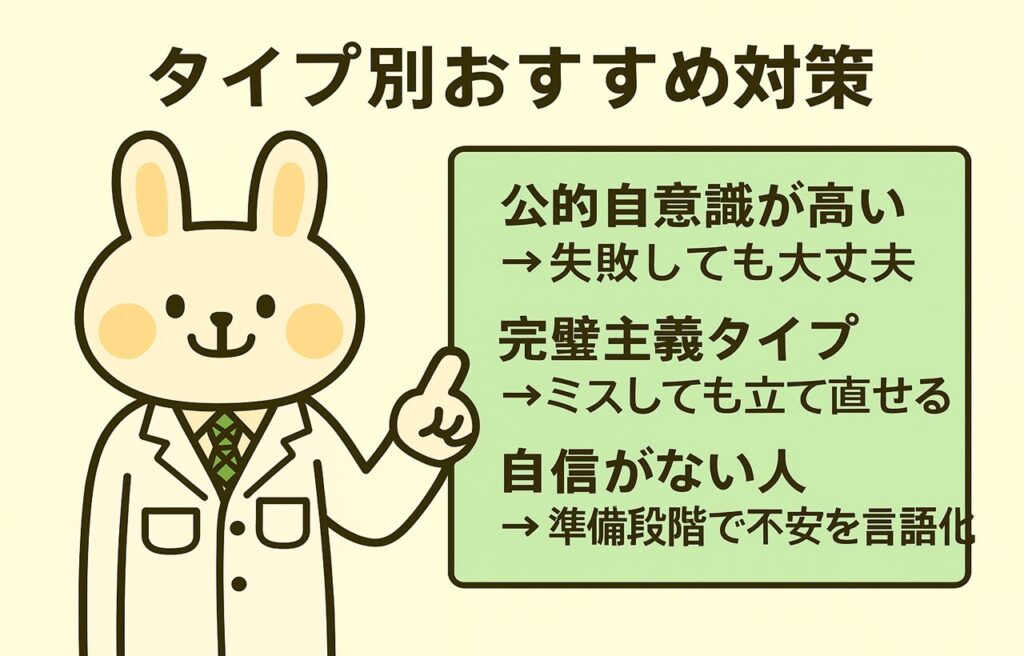

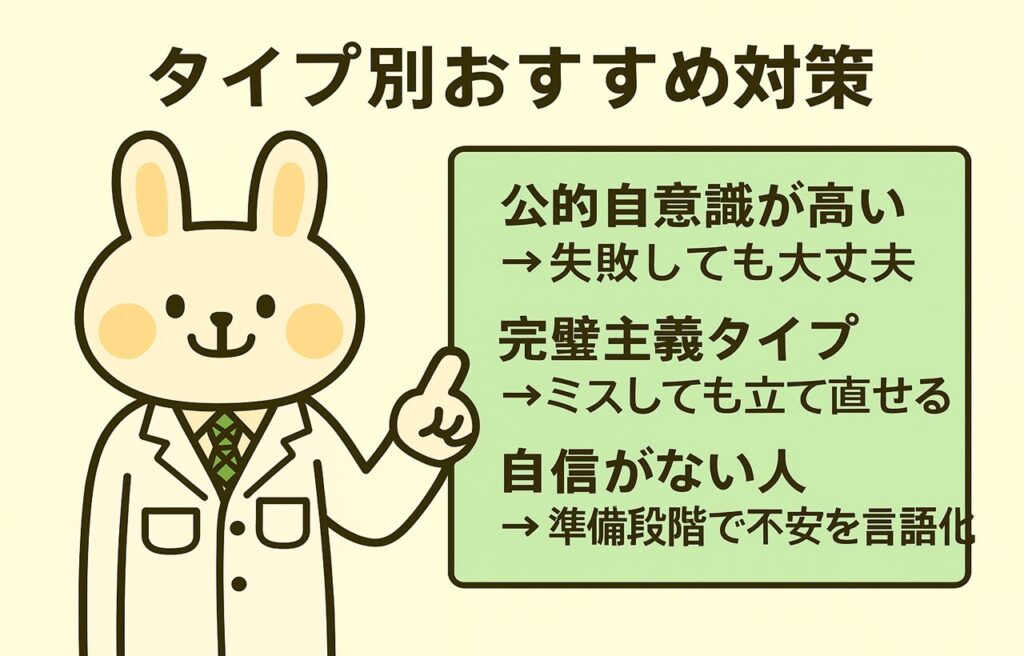

🧠 あなたに合った対策を見つけよう!

- 他人の目が気になる人(公的自意識が高めな人)は…

→「うまく見せよう」と思うほど緊張しやすいので、“失敗しても大丈夫”な前提づくりが効果的。 - 完璧主義タイプの人は…

→ミスを極端に怖がりやすいので、“ミスしてもすぐ立て直せる”経験を積むのがおすすめ。 - 自信がない・緊張しがちな人は…

→“準備段階で不安を言語化”しておくことで、本番の安定感が大きく変わります。

この対策を続けたらどうなる?

・会議や発表の場で、落ち着いて話せる自分になれる

・ミスしてもすぐ切り替えて、堂々とふるまえる力がつく

・緊張を“味方”にして、実力以上の成果を出せるようになる!

“緊張=悪”じゃなくて、使い方しだいなんですね

そう。“本気”だからこそ緊張するの。でもそれは、力を出すスイッチにもなるのよ

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。