まなぶくん

まなぶくん朝活、筋トレ、勉強…。何度もチャレンジするんですけど、いつも3日で終わっちゃうんです…😓

これってやっぱり僕の意志が弱いんですかね…?

その気持ち、すごくよくわかるよ。でもね、習慣が続かないのって、あなたの意志のせいじゃないの。

それより、“脳のしくみ”を知らないまま頑張っちゃってることの方が多いのよ🐰

続かない習慣に悩んでいるあなたへ。

実は「努力しなくても自然と続く行動」には、脳科学と心理学に裏打ちされた“仕組み”があるんです。

この記事では、心理学の専門論文をもとにした「習慣形成の6つの原則」を、やさしい対話形式で解説します。

💡ポイントは「がんばる」のではなく、「続くように設計する」こと。

💡この記事でわかること

- 「習慣が続かないのは意志が弱いせい」という誤解の正体

- 脳が自動的に行動する仕組み「習慣ループ」の基本構造

- 科学的に裏づけされた6つの習慣形成の原則とは?

- 明日から実践できる「続く仕組みの作り方」

- 習慣化に失敗しがちな人がハマる落とし穴と対処法

- 無理なく、自然に「行動が定着する」脳科学的アプローチ

本記事は、特定の治療・診断・医療的助言を行うものではありません。

習慣形成に関する脳や心理の研究に基づいた行動改善のヒントをお届けするものであり、心身に不安がある場合は、医療機関や専門家への相談を推奨します。

習慣は「意志力」ではなく「仕組み」で決まる|脳が省エネで動く理由

ぼく、やる気が出たときは“明日から絶対続けよう!”って思うんですけど…3日くらいで気持ちが切れちゃって…😓

やっぱり、根性が足りないんですかね…?

ううん、そうじゃないよ🐰

実はね、“やる気”や“意志力”に頼って続けようとすると、逆に習慣化が難しくなるの。

習慣ってね、脳の“省エネモード”に入れるように、仕組みで整えるのがコツなんだよ!

🧠 脳は“できるだけラクをしたい”|だからこそ「習慣」が得意

脳にはエネルギーを節約しようとする働きがあり、考えなくても繰り返せる“自動化された行動”=習慣が大好きです。

これは「基底核(きていかく)」という部位が、何度も行った行動を“おなじみの動き”として記憶し、意識しなくてもスムーズに動けるようにしてくれるためです。

たとえば“歯みがき”って、毎回“どうやって持とうかな〜”なんて考えないよね?

それと同じで、行動を自動化できれば、意志力がなくても自然に体が動くの🐰

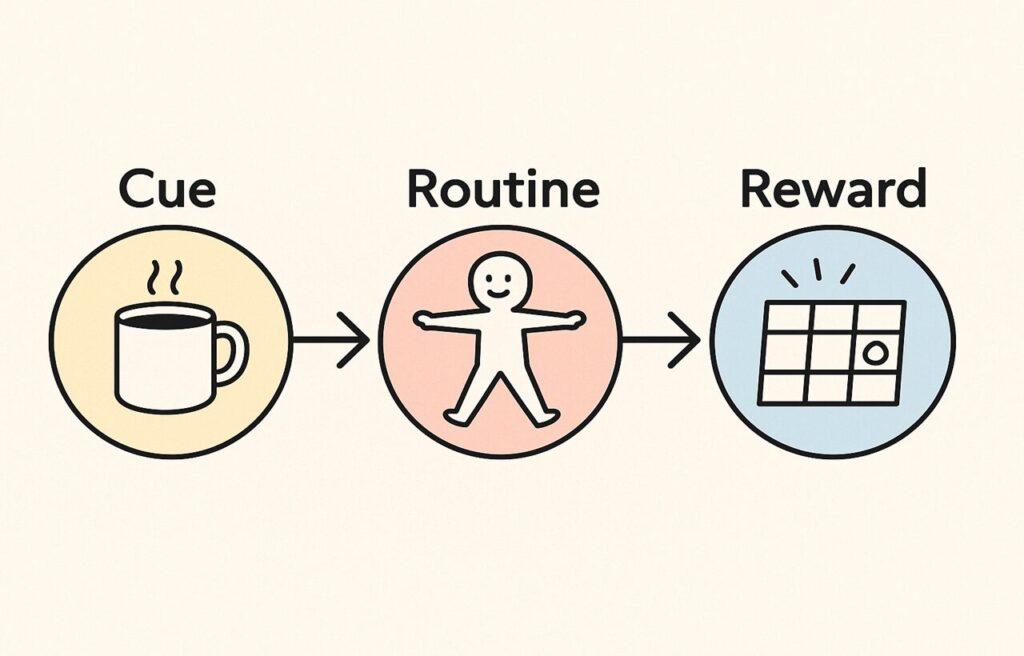

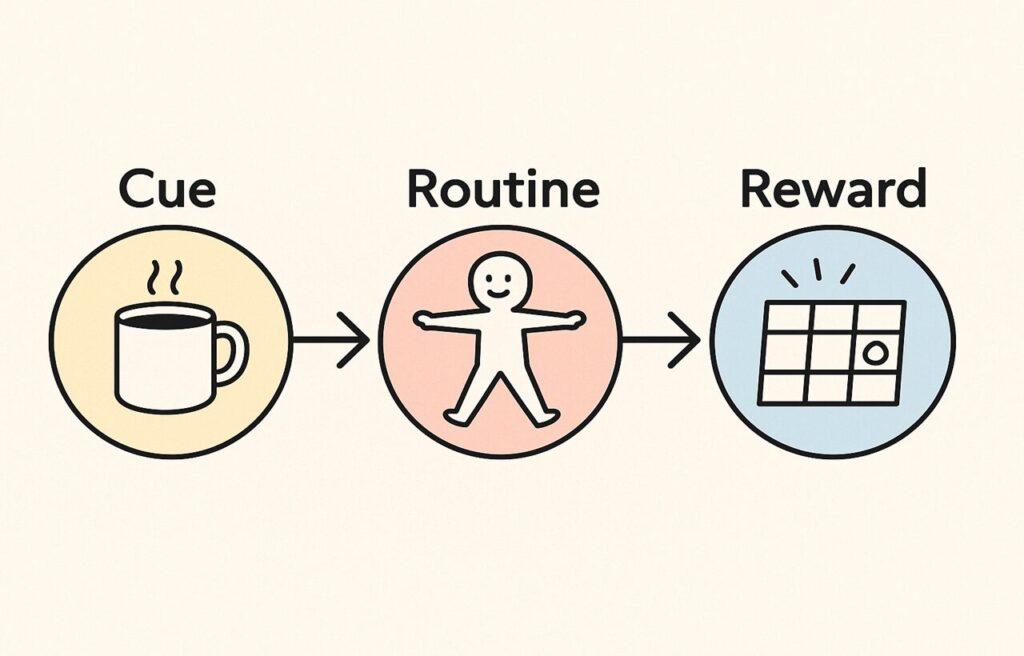

🔄 習慣は「Cue → Routine → Reward」のループでできている

行動科学では、習慣は以下の3ステップの繰り返しによって定着すると考えられています。

| ステップ | 説明 |

|---|---|

| Cue(きっかけ) | 行動を起こす合図(例:朝のコーヒー、目覚まし) |

| Routine(行動) | 実際の行動(例:ストレッチ、日記を書く) |

| Reward(報酬) | 行動直後の達成感・快感(例:スッキリ感、チェックリストに○) |

このループを毎日同じように繰り返すことで、脳が「これは必要な行動だ」と覚え、少しずつ“無意識でもできる状態”へと進化していくのです。

💡 意志力より大切なのは「設計力」

- 「毎朝6時に起きてランニング!」ではなく、

- 「歯をみがいたらその場でストレッチ1回」といった具体的・簡単な行動設計のほうが、ずっと続きやすくなります。

だから、“続かないのは意志が弱いから”って落ち込む必要はまったくないのよ🐰

脳の仕組みに合わせて、ちょっとした“続く工夫”をするだけで変わるんだから!

えっ、それなら…ぼくにもできそうかも…!

習慣が自然に続くために必要な「3つの土台」|きっかけ・行動・報酬の設計がカギ

ここからは、Harveyらの論文(出典)で示されている習慣を「無意識に続ける」ための6原則のうち、前半の3つを見ていきましょう。

この3つは「行動を始める合図 → 行動そのもの → 終わったあとの報酬」で構成され、習慣の“スタート地点”を作る土台ともいえる部分です。

🔸 原則①:きっかけを固定する(Cue)|「毎回同じ合図」が習慣の入口になる

毎朝“今日はやろう!”って思うんですけど、なかなか動き出せないんですよね…

それ、たぶん“合図”がふわっとしてるからだね🐰

習慣を始めたいなら、毎回同じ行動のあとにスタートさせるのがポイントだよ!

行動のきっかけとなる「Cue(合図)」は、すでに定着している別の習慣や環境とセットにするのが効果的だとされています。

💡 実践例:

- 歯みがきのあとにストレッチ1回

- 朝のコーヒーを飲んだらスクワット1回

- 帰宅後、カバンを置いたら5分間だけ片付け

こうした「AしたらBする」というシンプルな“連結ルール”は、脳にとっても覚えやすく、習慣化がスムーズになりやすいとされています。

⚠️ よくあるつまずき

- 気が向いたときにやる

→ 合図がないと脳がスタート準備をしにくく、行動が続きづらくなる傾向があります。

🔸 原則②:行動はシンプルに(Routine)|“やること”を小さくすれば続けやすくなる

たしかに“10分筋トレ”とかだと、気合いがいる感じがして続かないんですよね…

それなら“靴を履いて立ち上がるだけ”でもOKから始めよう🐰

習慣化のコツは“とにかくハードルを下げる”ことなの!

人の脳は、「やるか・やらないか」を判断するたびにエネルギーを消費します。

そのため、最初の一歩をできる限り軽くすることが、行動の継続につながりやすいと考えられています。

💡 おすすめは“1分ルール”

- 1分間だけ読書する

- とりあえず体を動かすだけ

- アプリを開いてチェックするだけ

こうした“すぐできる行動”から始めると、自然と次の行動につながることが多いとされます。

⚠️ 注意点

- 「完璧にやらなきゃ意味がない」と考えると、始めるのが重くなってしまう可能性があります。

→ 大切なのは、“とにかく始める”というリズムのほうです。

🔸 原則③:報酬を設計する(Reward)|“気持ちよさ”をすぐ感じられるようにする

行動のあとに“ちょっと気持ちいい”ことがあると、脳は“またやりたい”って感じるの🐰

脳には「報酬系」と呼ばれる仕組みがあり、“心地よさ”や“達成感”を感じた行動は記憶に残りやすくなるとされています。

💡 実践例

- 行動後にお気に入りの音楽をかける

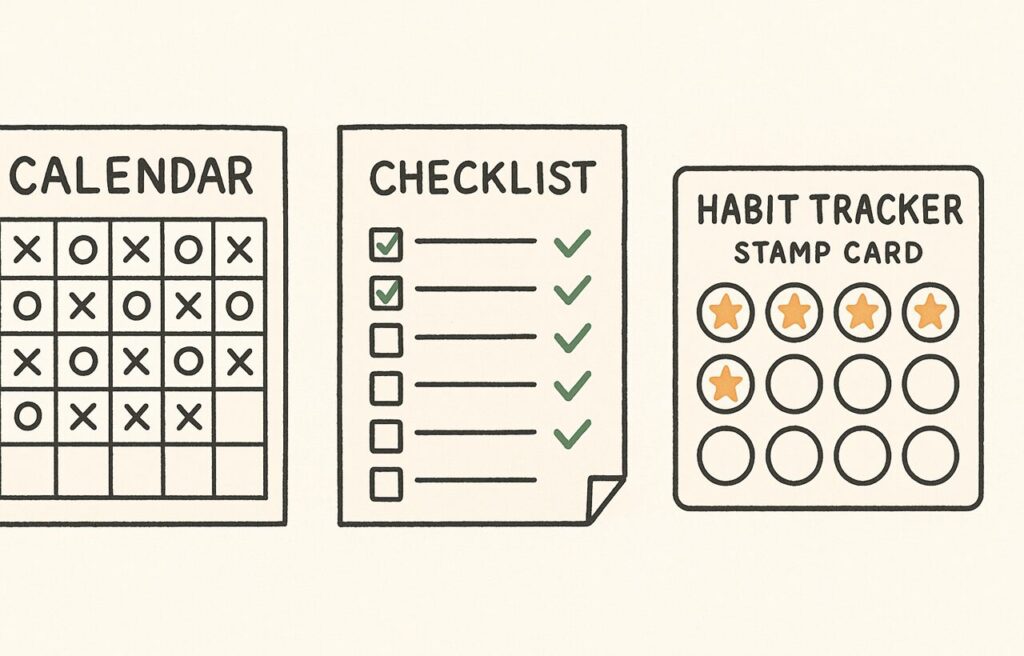

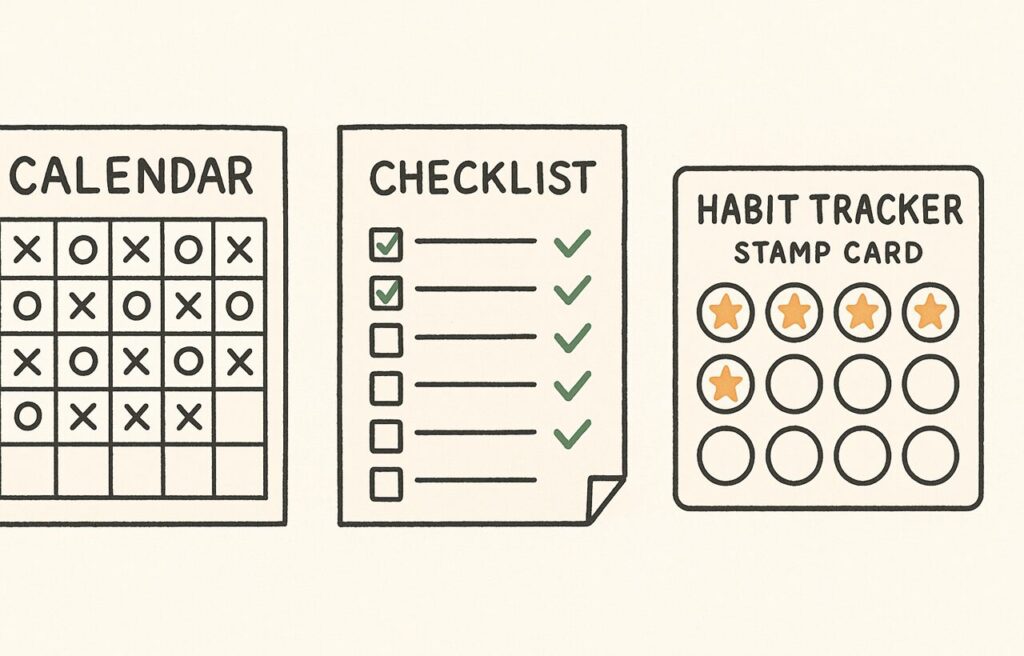

- チェックリストやカレンダーに○をつける

- 軽く自分をほめる(よし、できた!)

「やれた日が“見える”ことで、報酬がさらに強化される」という研究もあります。

これは「視覚的な達成感」や「続いている自信」が、継続に大きく影響するためと考えられています。

⚠️ よくあるつまずき

- 結果を急ぎすぎると、報酬が感じにくくなってしまう

→ 「やったことそのものを小さく祝う」意識が大切です

なんか、“頑張らなきゃ”って思ってたけど、気持ちよく終わることを考えればいいんですね…!

そうそう♪続く習慣は、“終わったあとにちょっと気持ちいい”が合図なの🐰✨

習慣を続けるには「環境・くり返し・自動化」が決め手|後半3原則で“努力いらず”に近づく

前半では、習慣を始めるための「合図・行動・報酬」の土台を紹介しました。

ここからは、それを“毎日の行動”として定着させていくための後半3原則を見ていきます。

🔸 原則④:いつもの場所・時間を決める(Context Stability)|行動の“文脈”が脳を準備させる

気分次第でやる時間がバラバラなんですけど、やっぱりよくないんですよね…?

うん。“どこで・いつやるか”を固定すると、脳が“もうすぐあれをやる時間だな”って準備してくれるの🐰

人の脳は、毎日同じ“文脈”で繰り返される行動を覚えやすいとされます。

たとえば、「毎朝7時に窓際でストレッチ」のように、場所と時間をセットで固定することで、無意識にその行動へ移りやすくなります。

💡 実践例:

- 朝7時にデスク横で日記を3行書く

- 夜の歯みがき後に10分読書

📌 ポイント:「気分に任せる」より「毎日同じ時間・同じ場所」でやる方が、脳の予測システムが働いて行動がスムーズになると言われています。

⚠️ 失敗を防ぐヒント:

- 「いつも通りの場所が使えない日」のために予備の場所や時間を用意しておくのも効果的です。

🔸 原則⑤:くり返しが習慣を作る(Repetition)|“続けた実感”が行動を支える

何回ぐらいやれば“習慣”って言えるんですか?

研究では、平均66日くらいって言われているよ。でも回数よりも、“自分に合ったリズム”で続けられているかが大事🐰

行動が習慣として定着するには、一定期間くり返すことが必要です。

ただし、「66日で誰でも完了!」といったものではなく、行動の内容や人の性格によって必要な日数は異なるとされています。

💡 ヒント:

- 最初は「週3回×3週間」など、完璧を求めすぎないペースで“くり返す感覚”を育てることがすすめられています。

⚠️ 失敗を防ぐトラブル対策:

- 「体調が悪い」「出張が入った」「忙しくてできなかった」…そんなときは「中断してもリカバリーできる設計」にしておくのが大事!

📌 例:

- 「○日連続でできなかったら終了」ではなく、「月〜金のうち3回できたらOK」といった柔軟なルールにする

習慣化には“想定外が起きたときの対応策”があると、グッと続きやすくなるよ🐰

🔸 原則⑥:無意識でできる状態を目指す(Automaticity)|脳の“自動運転モード”を活かす

習慣の最終ゴールは、「あれ?気づいたらやってた」という無意識の行動(オートパイロット状態)に近づけることです。

これは脳の“基底核”という領域が、「これは毎日やる安全な行動だ」と覚えることで、意識しなくても行動が起こせるようになると考えられています。

ってことは…最初は意識が必要でも、くり返すほどラクになるんですね…!

その通り♪最初は“やる目的”が明確なほど行動に移しやすいけど、続けていくうちに“自動化”に移行するんだよ🐰

💡 習慣を育てる小さなコツ:

- 最初は「なぜそれをやりたいのか?」をメモしておくと、行動の意味がぶれにくくなる

- 毎日の行動に「リズム」や「ごほうび」を添えると、自動化しやすいとされています

こうして、Cue(きっかけ)→ Routine(行動)→ Reward(報酬)から始まった行動が、“脳の仕組み”を味方にすることで自然と続く習慣へと変わっていきます。

今日からできる習慣設計|“無理なく続く3ステップ”でスタートを整える

「習慣は意志力ではなく仕組みでつくる」――そう聞いても、

「じゃあ何から始めたらいいの?」と感じる方も多いかもしれません。

ここでは、前章までの6つの習慣形成原則をもとに、明日から実践しやすい「習慣づくりの3ステップ」をご紹介します。

※この内容は、あくまで日常の行動改善を目的とした提案であり、個人の状態や環境に応じて調整が必要です。

🔸 ステップ①|既存の習慣に“くっつける”と続きやすくなる

何かを新しく始めたいときは、“すでにやっている習慣”のあとにくっつけるといいよ🐰

この方法は「習慣スタッキング(Habit Stacking)」とも呼ばれ、行動科学の分野でも有効性が示唆されています。

すでに定着している行動(例:歯みがき、コーヒーを入れるなど)の直後に、新しい行動をそっと添えるだけで、習慣化のハードルがぐっと下がります。

💡 実践例:

- 歯みがきのあとに、1回スクワット

- 朝のコーヒーを入れたら、1分間深呼吸

- お風呂から出たらストレッチを10秒

📌 ポイント:

「このあとこれをする」と行動の順番を決めておくと、脳がスムーズに準備できるようになります。

🔸 ステップ②|目に見える“達成感”をつくることで習慣が定着しやすくなる

やった後に○をつけるの、なんか気持ちよくて続けられそうな気がしてきました!

人の脳は、「できた!」「進んでる!」という視覚的な達成感を好む傾向があるとされています。

小さな達成を“見える化”することで、行動が強化され、モチベーションの波に左右されにくくなるというメリットもあります。

💡 おすすめ方法:

- カレンダーやアプリで「できた日」に○をつける

- チェックリストやToDoノートに書き込む

- スタンプカードのように可視化する

🔸 ステップ③|できない日もOKにする「リカバリールール」で継続率アップ

“毎日絶対やらなきゃ”って思いすぎると、1日抜けたときに全部崩れた気がしちゃうよね。でもそれ、もったいない🐰

習慣化が難しくなる最大の理由のひとつが、「できなかった日の自己否定」。

完璧主義に陥ると、1回抜けただけでやる気がゼロになるという“オール・オア・ナッシング(全か無か)”思考に陥りやすいといわれています。

💡 続けるための工夫例:

- 「週に3回できたらOK」ルールにする

- 「10秒でもやったら◎」と基準を緩める

- 「できなかった日は、翌日2分だけやって“再起動”」と決めておく

📌 補足ポイント:

あらかじめ“ズレる日”を想定しておくと、ペースを崩してもすぐに立て直しやすくなります。

これは心理学でいう「イフゼンプランニング(if-then planning)」にも近い考え方です。

ぼく、“続けられなかったら全部終わり”って思いがちだったけど…そういう仕組みを先に決めておけばいいんですね!

そう♪ 習慣づくりは、“気合いで続ける”んじゃなくて、“ズレても戻れる道をつくっておく”のがコツだよ🐰

🌱 今日から始める、小さな一歩で「習慣の力」を味方に

うわぁ…習慣って、ただ“続けること”だと思ってたけど、意外と奥が深いんですね

そうなの。『やる気』だけじゃなくて、文脈・自動性・報酬など、さまざまな仕組みを活かすことで、もっとラクに続けられるようになるのよ

🔖 習慣形成の6つの視点(おさらい)

- 目標は強くなくてもいいけれど、最初の導入には“目的の明確さ”が役立つ

- “自分の文脈”を把握することで、現実的な習慣設計ができる

- トラブルやハプニングを前提に、事前の“備え”がカギになる

- 習慣は“自動でできること”に近づけるほど、安定して続きやすい

- 自然と「ちょっと嬉しい」があると、習慣はスムーズに定着する

- 定着までには時間がかかるからこそ、“ラクにできる形”を工夫することが大切

🌟 未来に向けて|“自分らしいリズム”をつくっていこう

習慣って、“自分を縛るもの”ではなくて、“自分を守ってくれる味方”にもなるのよ

守ってくれる…それ、ちょっと感動です

うん。たとえば、『なんとなくでも動けるリズム』があるだけで、気持ちがラクになったり、余裕が生まれたりすることもあるわよ

💡 今日からできる “最初の1歩” は?

- 毎日必ずする動作(歯磨き・帰宅後など)に「5分だけ読書」「深呼吸1回」などをくっつけてみる

- 失敗した日も、「記録をつける」「振り返る」だけでOKにしてみる

- 週に1回、「続けられたこと」だけをメモして自分を褒める時間をつくる

どれも、小さくても確実に“未来の自分”につながるアクションです。

できる・できないじゃなくて、“やりやすい形をつくってみる”ことが第一歩なのよ🌱

がんばるんじゃなくて、“味方につける”っていう感覚ですね

そのとおり♪ これからも一緒に、“ラクして続けられる工夫”を学んでいこうね

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

Harvey, A. G., Callaway, C. A., Zieve, G. G., Gumport, N. B., & Armstrong, C. C. (2022). Applying the Science of Habit Formation to Evidence-Based Psychological Treatments for Mental Illness. Perspectives on Psychological Science, 17(2), 572-589. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495781/