またつい、同じことをやっちゃった…

そんな経験、ありませんか?

朝起きて無意識にスマホを開いたり、気づけばお菓子に手が伸びていたり。

私たちの行動の多くは、“習慣”によって左右されています。

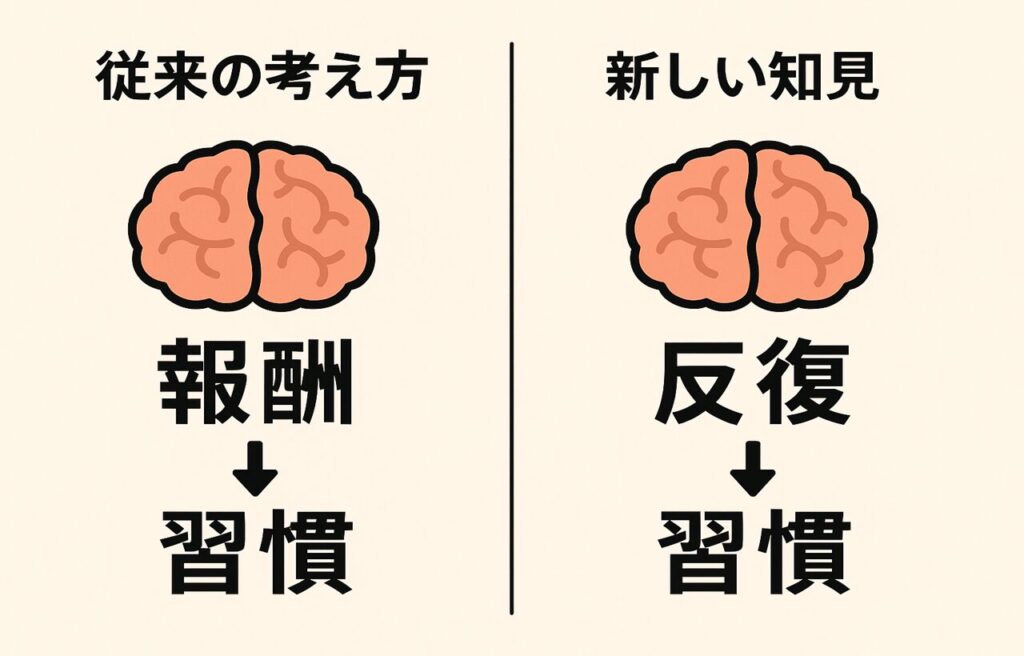

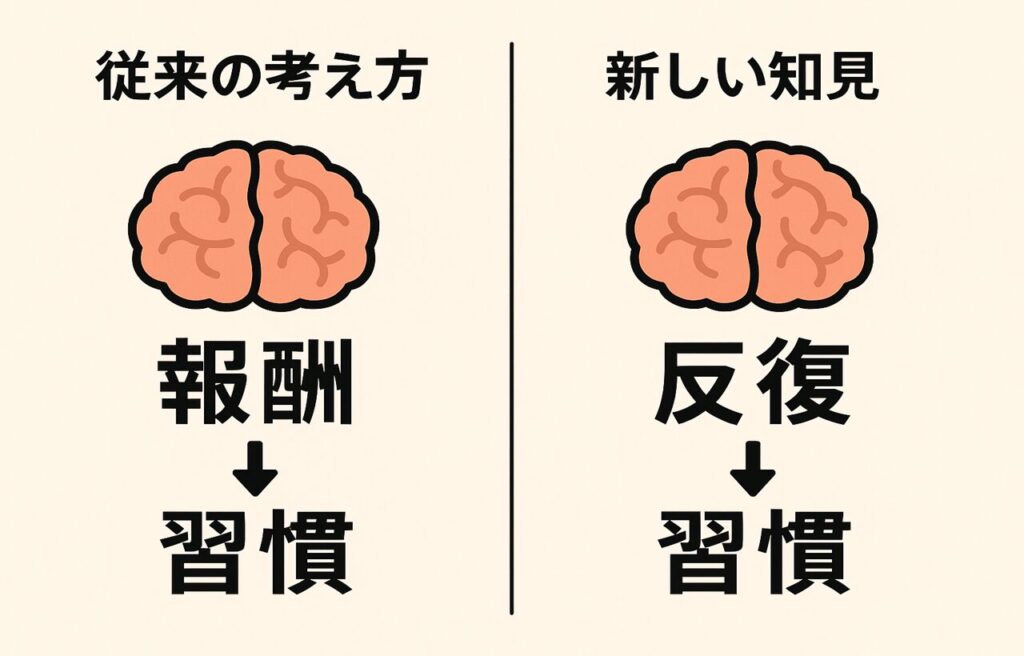

でも、これまで「習慣は報酬やごほうびがあるから続く」と言われてきました。

ところが最新の研究では、必ずしも報酬がなくても、ただ“繰り返す”だけで習慣は形成されることがわかってきたんです。

まなぶくん

まなぶくんえっ!? ごほうびがなくても習慣になるの?

そうなの。脳は“価値”よりも“反復”を強く学習する仕組みを持っていることが示されているのよ

この記事では、心理学・脳科学の研究をもとに、

- なぜ人は同じ行動を繰り返すのか?

- 反復がどんなふうに脳を書き換えるのか?

をやさしく解説していきます。

「悪い習慣をやめたい」「新しい習慣を身につけたい」そんな方にとって、今日からのヒントになるはずです✨

この記事でわかること

- 習慣が報酬なしでも作られると示した最新研究のポイント

- 脳が「価値」より「反復」を重視する仕組み

- 悪い習慣がやめにくい科学的理由

- 良い習慣を取り入れるときに役立つ「反復の工夫」

習慣は「報酬なし」でも形成される

「習慣=ごほうびがあるから続くもの」──そう考えている人は多いと思います。

しかし最近の研究では、脳は“価値(報酬)”を必ずしも評価しなくても、ただ反復するだけで習慣が形成されることが示されています(出典)。

えっ!? じゃあ、“ごほうびをもらえないのに繰り返す”なんてこともあるの?

そうなの。研究では、結果の良し悪しを評価しなくても、“同じ行動を繰り返す”だけで脳がパターンを学習する仕組みがあると説明されているのよ

このモデルは、従来の「強化学習」理論(報酬を基準に行動を学習する仕組み)とは違います。

従来の理論では「未来の報酬を見積もって行動を選ぶ」とされていましたが、実際には “刺激に反応して繰り返す”こと自体が習慣を作る力 になっているのです(出典)。

その結果として:

- 報酬が減っても続いてしまう行動

- 本来は価値が低いはずの反復行動

が生まれる、と考えられます。

つまり「悪い習慣がやめにくい」のも、この“価値を超えた反復”が関わっている可能性があるのです。

👉 このパートでは「習慣は報酬に依存しなくても形成される」という研究知見を押さえました。

次のパートでは、なぜ脳が“価値”よりも“反復”を優先して学習するのか? そのメカニズムを見ていきましょう。

脳は「価値より反復」を優先して学習する仕組み

研究によると、脳は必ずしも「その行動に価値があるか」を毎回判断しているわけではありません。

むしろ、直前に繰り返された行動そのものが強化され、次も同じ行動を取りやすくなると示されています(出典)。

脳は“これは得か損か”を考えるより、“前にやったから今回もやる”っていう学習を優先することがあるの

なるほど…!だから同じクセを繰り返しちゃうんだね

この仕組みは、脳の“モデルフリー”な学習プロセスと呼ばれます。

「モデルフリー」とは、未来の結果や価値を予測するのではなく、過去の行動パターンがそのまま強化される仕組みのことです。

そのため、

- 報酬がなくても繰り返される行動

- 結果が変わっても残りやすい習慣

が生じると考えられます。

これは「良い習慣」にも「悪い習慣」にも共通して働くため、一度身についた行動が手放しにくい背景になっていると考えられます。

👉 つまり脳は「価値を評価するよりも、行動そのものを繰り返す」ことで習慣を強化している、と研究では示されています。

次のパートでは、この仕組みが 「悪い習慣がやめられない理由」 とどのように関わっているのかを見ていきましょう。

悪い習慣がやめられない科学的理由:反復が行動を固定化する

一度身についた習慣は、なかなか手放せない…。

その背景には、脳が“価値より反復”を優先して学習する仕組みがあると考えられています(出典)。

つい夜更かししちゃうとか、甘いものを食べすぎちゃうのも…この仕組みが関係してるの?

そうかもしれないわね。結果が良くなくても、“何度もやった行動”そのものが強化されてしまうから、やめにくくなるの

研究では、報酬がなくなったり価値が下がったりしても、一度繰り返された行動は自動的に選ばれやすいと説明されています。

これは「行動が結果に左右されにくくなる=固定化される」ことを意味しており、悪い習慣が長く続いてしまう原因のひとつと考えられます(出典)。

さらに、同じ選択を繰り返すことで“行動パターンの粘着性(perseveration)”が高まり、結果を変えても修正されにくくなる、とも報告されています。

👉 実は私自身も、この“反復の力”を強く感じたことがあります。

夜寝る前に「ちょっとだけSNSを見よう」と思ってスマホを開いたら、気づけば毎日それが習慣になっていました。

「特に得をしているわけじゃない」と分かっていても、無意識に繰り返してしまう…。

まさに研究で示されているような“価値を超えた反復”が、自分の行動にも当てはまっているのを実感しました。

このように、悪い習慣がやめにくいのは「意志が弱いから」ではなく、脳が反復を優先して学習する自然な仕組みによる部分が大きいと考えられます。

次のパートでは、この知見をどう活かせば「良い習慣を身につけやすくなるのか?」について見ていきましょう。

良い習慣を身につけるコツ:反復を味方にする方法

「反復が習慣を固定化するなら、逆に良い習慣にも応用できるのでは?」

──そう考えると、毎日の行動を整えるヒントが見えてきます。

研究では、繰り返す行動そのものが強化されやすいと示されています(出典)。

つまり「ちょっとした行動でも、同じタイミングで反復すれば習慣化につながりやすい」と考えられるのです。

じゃあ、朝のストレッチとか勉強も、毎日繰り返せば自然に習慣になるってこと?

そうね。ただし“続けやすい工夫”を組み合わせると、より効果的になるのよ

良い習慣をつくるための工夫例

- 小さな行動から始める

→ 例えば「腕立てを1回だけ」「1ページだけ読む」など、ハードルを下げて繰り返しやすくする。 - 時間や場所を決める

→ 「朝の歯磨き後にストレッチ」「帰宅したら机に向かう」など、環境に結びつけて反復を強化する。 - 記録して振り返る

→ カレンダーやアプリにチェックを入れると、行動が見える化されて反復のモチベーションが上がる。

👉 私自身も、以前は「読書を続けたいのに三日坊主」になりがちでした。

そこで「寝る前に1ページだけ本を開く」と決めて実行したところ、不思議と毎晩続けられるようになったんです。

最初はほんの少しの行動でしたが、気づけば“読書の時間”が自然と定着しました。

これはまさに、反復が行動を強化する力をポジティブに使えた例だと感じています。

まとめ:反復が教えてくれる習慣化の新しい視点

ここまで見てきたように、研究では 「習慣は必ずしも報酬に依存せず、反復によって形成される」 ことが示されています(出典)。

- 脳は価値よりも反復を優先して学習する仕組みを持つ

- そのため悪い習慣はやめにくく、行動が固定化されやすい

- 逆に良い習慣も、繰り返しやすい工夫を取り入れることで定着につながる可能性がある

つまり、“ごほうび”がなくても、繰り返せば習慣になっちゃうんだね

そう。だからこそ、どんな行動を繰り返すかを意識することがとても大事なのよ

私たちは無意識のうちに、毎日たくさんの行動を反復しています。

その積み重ねが「良い習慣」になるのか、「やめたい習慣」になるのかは、自分がどの行動を選んで繰り返すかにかかっているのかもしれません。

小さな行動でも繰り返せば、それは未来の自分をつくる“種”になります。

今日からほんの少し意識して、良い反復を積み重ねてみませんか?✨

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

Miller, K. J., Shenhav, A., & Ludvig, E. A. (2019). Habits without Values. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/067603