こんな悩み、ありませんか?

- 「やめたい」と思っているのに、なぜかズルズル続けてしまう

- 習い事・仕事・人間関係…“引き際”がわからずモヤモヤ

- 「ここまで頑張ったんだから…」と、自分を言い聞かせてしまう

まなぶくん

まなぶくん最近さ、辞めようと思ってた習い事…気づいたら半年以上ズルズル続けてて…

もしかして、“サンクコスト効果”にハマってるのかもね🐰

えっ、それって“今までかけたお金がもったいない”みたいなやつ?

そうそう✨ その“もったいない”気持ちが、判断を鈍らせる心理バイアスなのよ

💡最近の心理学や脳科学の研究で、

このバイアスを減らす「思考のトレーニング」が効果的だってわかってきています🧠✨

この記事では、実験データに基づいた「サンクコストを減らす3つの内省ワーク」をご紹介します📘

「やめる」ことで、むしろ前に進める——そんな視点を届けられたらうれしいな。

- 「サンクコスト効果」って何?やめられない心理の正体

- ノーベル賞級の研究者が解明した“もったいない”の罠

- 実験で効果が示された「内省ワーク3ステップ」

- 脳科学が示す“バイアスに弱い人の特徴”とは?

- ビジネス・恋愛・生活に応用できる「引き際の技術」

なぜ「やめたいのにやめられない」のか?

でもさ…やっぱりもったいないよね。お金も時間もかけたし、今さらやめるなんて…

うん、その気持ち、すごくよくわかるよ。でもそれが“サンクコスト効果”っていう心理のワナなの🐰

サンクコスト…聞いたことはあるけど、どういうこと?

たとえば、こんな実験があります。

1985年、行動経済学の代表的な研究者 Arkes & Blumer は、人がどのように「もったいない心理」に左右されるかを調べました。

ある調査では、シーズンチケットを高額で購入した人のほうが、安く買った人よりも演劇に多く足を運ぶという傾向が見られたのです(出典)。

また、架空のシナリオを提示する質問紙実験では、「すでに多額のコストがかかっている状況」ほど、人は合理性より感情に流されてプロジェクト継続を選びやすいことも示されました。

あ〜…それ、まさにオレだ…!

実際のビジネス現場でも、“赤字プロジェクトを中止できない”ってケースは多いのよ

このように、過去に費やしたコスト(=サンクコスト)にとらわれて、

合理的な判断ができなくなってしまうのが「サンクコスト効果」。

とくに「もったいない」「ここまでやったのに」という感情が強く働くと、

私たちは“やめる”という選択肢をなかなか選べなくなってしまいます。

実はこのサンクコストバイアス、

仕事や習い事だけでなく、恋愛・人間関係・自己投資など、

あらゆる場面で私たちの意思決定に影響しているんです。

大切なのは“これからどうするか”を冷静に見つめる視点✨

うん…感情に流されないようにするにはどうしたらいいんだろう?

次は、その具体的な対策を紹介していくね!

やめられない心理の正体は「損失回避」と「自己正当化」

“ここまでやったんだから”…って、つい思っちゃうんですよね

それは“損失回避バイアス”っていう、脳の自然な反応なのよ🐰

損失回避…?

心理学では、人は利益を得るよりも、損失を避けたいという欲求の方が強いことがわかっています。

たとえば──

- 1万円得するより

- 1万円を失うことの方が、約2倍つらく感じる(※損失回避性)

この感覚があるからこそ、

「ここでやめたら“損した気分”になる」と思ってしまい、サンクコストに引きずられるんです(出典)。

「さらにもう1つ、“自己正当化”も影響しているの

自分の選択を正しいと思いたい…ってやつですか?

そう!人は自分の過去の選択を否定したくない生き物。

だから、たとえ合理的に考えてやめた方がいいと分かっていても、

- これも勉強代ってことにしよう

- いずれ役立つかもしれないし

…と、なんとか今の状況を正当化しようとしてしまうのです(出典)。

うわ、それ…まさにオレの脳内で起きてたことだ…

うん。でも、それは“ダメなこと”じゃなくて、脳の自然な働きなのよ🌿

サンクコストバイアスは、こうした「損失を避けたい本能」と「自分を守る心」が合わさって生まれるもの。

だからこそ、自分を責めるのではなく、

“どうすれば冷静に判断できるか”に目を向けていくことが大切なんです。

次のセクションでは、

「実際にどう対処していけばいいのか?」

実験データに基づいた具体的な3ステップをご紹介します✨

やめる力を育てる「内省ワーク3ステップ」

でも実際、“やめる”ってすごく勇気がいりますよね…

うん、だからこそ“トレーニング”が大切なのよ🐰

実はサンクコストに左右されにくくなる「考え方の習慣」が、近年の心理学研究で注目されています。

その1つが、“内省的に考える力”を育てること。

自分の状況や感情を一歩引いて見つめるような問いかけ(内省的思考)をした人の方が、サンクコストに流されにくい判断をする傾向があると言われています。

“これって本当に続けるべき?”って、自分に問い直すってことですか?

そうそう✨ その“問いかけ”こそが、冷静な選択の第一歩なの

さらにこの研究では、感情を切り離して“今後の利益”を重視できる人ほど、合理的な判断をしやすいことも明らかになっています。

ここからは、「やめる力を育てる3つのステップワーク」をご紹介します。

ステップ1:「今まで」ではなく「これから」を問う

つい「ここまでかけたお金が…」と考えてしまいがちですが、そこで一度こう問いかけてみてください。

「もし今からスタートだったら、これに時間やお金をかける?」

これって“現在バイアス”をリセットする問いかけなの🐰

過去のコストではなく、未来の価値に焦点をあてることで、

“冷静な目”を取り戻すことができます。

ステップ2:選択肢を「2つ以上」書き出してみる

人は追い込まれると、「続けるか、やめるか」の二択にとらわれがち。

でも実は、選択肢はもっとたくさんあるはずなんです。

- やめる

- いったん休む

- 他の人に相談してみる

- 規模を縮小する など…

このように「選択肢を紙に書き出す」ことで、脳は柔軟に思考できるようになります。

あっ、“やめる”って全部ゼロにすることじゃないんですね

うん、それに気づけるだけでも、心がちょっとラクになるよ🌿

ステップ3:「やめた後」の未来をイメージする

人は“失う未来”ばかり想像すると、不安になって行動を止めてしまいます。

だからこそ、「やめた先にどうなりたいか?」を具体的にイメージすることが大切。

- 浮いた時間で何をしたい?

- どんな気持ちで日々を過ごしたい?

- 5年後の理想の姿は?

これは、“ビジュアライゼーション”と呼ばれる心理テクニックで、

脳のモチベーション中枢(側坐核)が活性化し、ポジティブな行動を後押ししてくれることもわかっています。

こうやって整理すると、“やめる=負け”じゃなくて、“次に進むための選択肢”って感じがしてきました…!

そう、それが“やめる力”✨

次は──この「やめる力」と脳の働きの関係を、最新の脳科学の視点から見ていくよ🧠

“やめられない”脳のしくみと、科学が示す希望の光

でも…オレ、どうしてこんなに“やめる”のが苦手なんだろう?

実はね、それには“脳のクセ”が関係してるのよ🐰

最近の脳科学の研究では、

「サンクコストに影響されやすい人」と「されにくい人」では、脳の働きに明確な違いがあることがわかってきました🧠

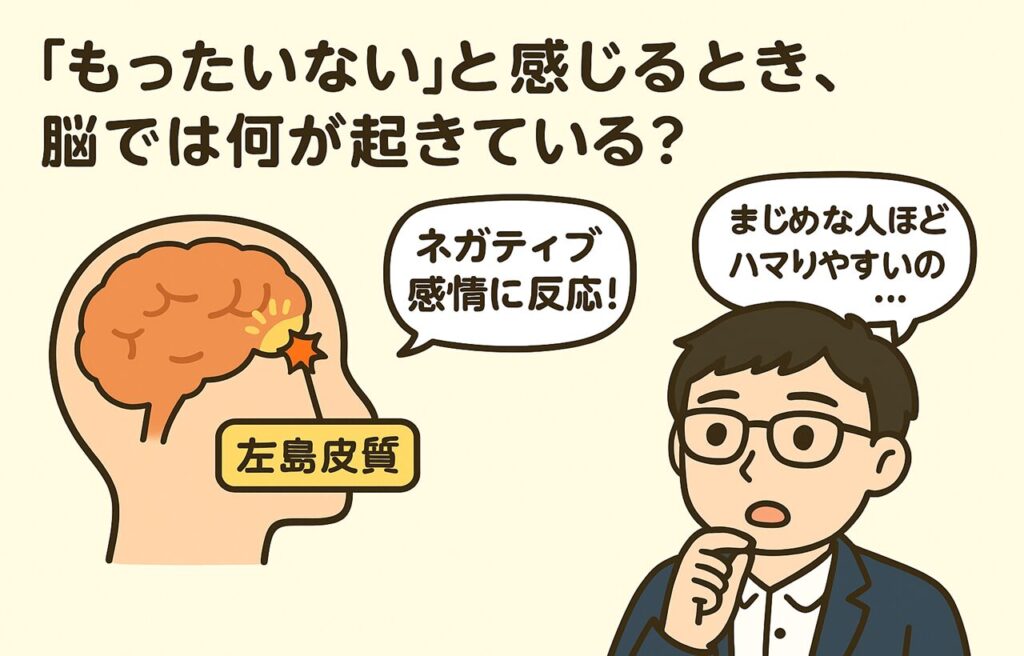

🔬 感情に敏感な脳=“もったいない”に弱くなる?

2016年に発表されたFujinoらの研究では、被験者にサンクコスト的な選択課題を行ってもらい、その間の脳活動をfMRIで測定しました。

「もったいないから続けよう」と判断した人の脳では、

“左島皮質(ひだり とうひ しつ)”と呼ばれる部位が特に活発に働いていたのです(出典)。

この左島皮質は、

- 嫌な予感

- 痛みの予測

- 不快な感情の処理

など、「ネガティブな感情」に関係する領域として知られています。

つまりね、“やめる=損するかも”という不安や罪悪感が強いと、このエリアが反応しやすくなるの

さらにこの研究では、

協調性や誠実性が高い人ほど、サンクコストに影響されやすい傾向も見られました。

えっ、まじめで優しい人ほどハマりやすいってことですか!?

うん。社会的なルールや期待を大切にする人ほど、“途中で投げ出すのはダメ”って感じやすいのかもしれないね🌿

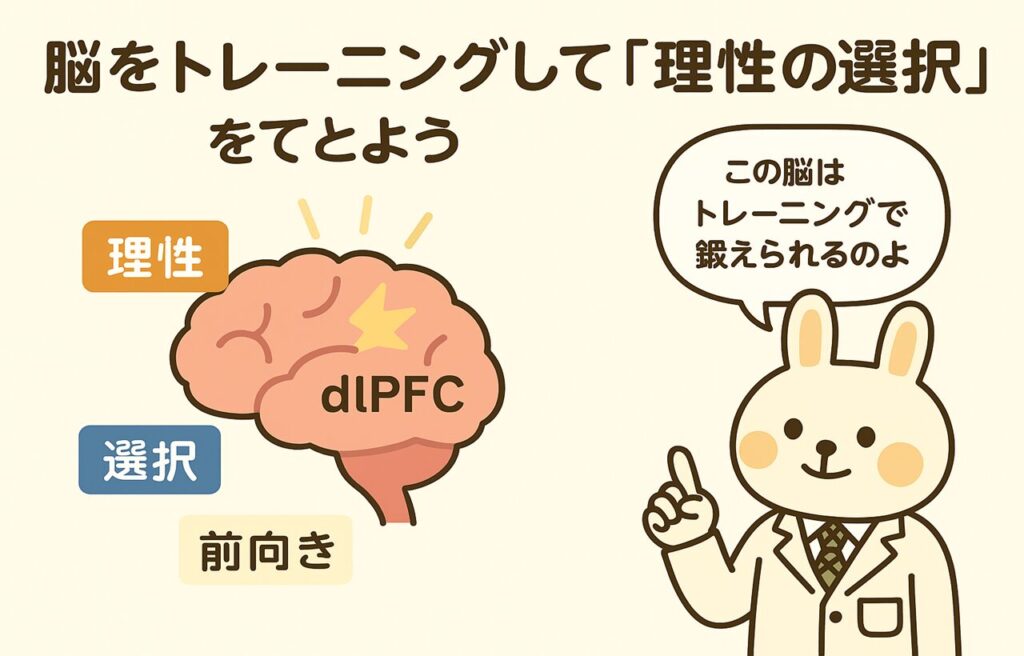

💡でも大丈夫。脳は変えられる!

でもね、希望もあるのよ🐰

2022年に行われたWangらの実験では、

意思決定に関わる脳のエリア「背外側前頭前野(dlPFC)」に、特殊な刺激を与えることで──

なんと、“サンクコストに引きずられずに合理的な判断ができる”ようになったという結果が得られたんです(出典)。

dlPFCって…どんな働きをしてるの?

このdlPFCは、

- 冷静な判断

- 複数の選択肢の比較

- 感情よりも“理性”に基づいた行動

をつかさどる、いわば“脳のコントロールセンター”のような場所。

この研究では、

dlPFCを刺激すると、目先の損失ではなく“総合的なコストと利益”を天秤にかけられるようになったことがわかりました。

つまり──

「感情よりも、未来のメリットに目を向けられる脳」に近づけたということなんです。

✨“やめる力”は後天的に育てられる!

このことは、私たちにとってとても大きな希望です。

なぜなら、

この脳の働きは「トレーニング」で鍛えることができるから。

前のセクションで紹介した「問いかけ」「選択肢の書き出し」「未来のイメージ」といった内省ワークは、

まさにこのdlPFCを刺激し、感情よりも合理的な判断をサポートする働きがあると考えられているんです。

そっか…脳を鍛えれば、“やめるのが苦手”も変えられるんだ!

うん、“やめる力”は才能じゃなくて、習慣で育てられるのよ🐰✨

まとめ|やめることは、前に進むこと。

今日の話で、すごく考え方が変わりました…!

うれしいわ🐰 “やめる”って、決して“逃げ”じゃないのよ

私たちはつい、

「がんばること=美徳」「続けること=正義」と思いがちです。

でも、本当に大切なのは、

“今の自分にとって、それが必要か?”を問い直す勇気なんです。

もしあなたが今、

「やめたいのにやめられない」「このままでいいのかな…」と感じているなら、

その迷いこそが、

新しい一歩を踏み出す“準備”なのかもしれません。

💡「やめる力」は、才能じゃなく“思考の習慣”で育てられる。

- 今だったら始める?

- 選択肢は他にもある?

- やめたら、どんな未来が待ってる?

こうした問いを重ねることで、脳は少しずつ変わっていきます。

そして、あなたの中にある“感情よりも理性に寄り添う視点”が、

人生の選択をもっと自由に、軽やかにしてくれるはずです。

迷ったときは、まなぶくんのように“自分に問いかけること”を忘れずにね🐰

はいっ!次は、もっと前向きな選択ができそうです!

人は、変われる。

そして「やめる」ことは、何かを手放すことじゃなく

“本当に大切なもの”に向かって進むということ。

これからもあなたの人生が、より心地よく、より自由に選べますように🌿

📝 ご注意ください

・本記事は、信頼性の高い文献や論文をもとに専門知識をわかりやすく整理した一般情報です。

・内容には十分配慮しておりますが、個々の状況や悩みには専門家へのご相談をおすすめします。

・内容に誤りやお気づきの点がございましたら、そっとお知らせいただけると幸いです。

参考文献

- Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35(1), 124-140.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0749597885900494?via%3Dihub - Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291.

https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Behavioral_Decision_Theory/Kahneman_Tversky_1979_Prospect_theory.pdf - Staw, B. M. (1976). Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action. Organizational Behavior and Human Performance, 16(1), 27-44.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0030507376900052?via%3Dihub - Fujino, J., et al. (2016). Neural mechanisms and personality correlates of the sunk cost effect. Scientific Reports, 6, 33171.

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/216621/1/srep33171.pdf - Wang, J., & Li, J. (2022). High-definition transcranial stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex alters the sunk cost effect: A mental accounting framework. The Journal of Neuroscience, 42(35), 6770–6781. https://www.jneurosci.org/content/42/35/6770